本記事では『Undertale(アンダーテール)』について紹介させていただきたい。

が、今回は『Undertale』がどのようなゲームかについては触れるつもりはない。この記事を読んでもゲームの概要は伝わらないだろう。

というより、ぶっちゃけどういうゲームなのかはむしろ「知らないほうがいい」のだ。伝えたいのは「Undertaleが凄いゲームである」ことと「むしろ何も知らずにプレイして欲しい」ということだけだ。

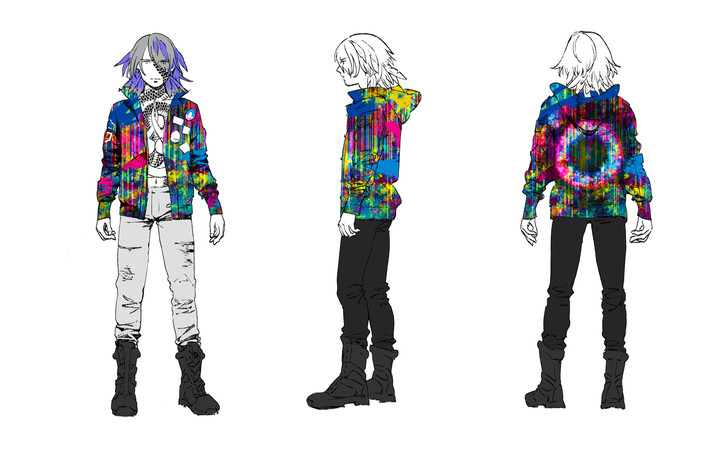

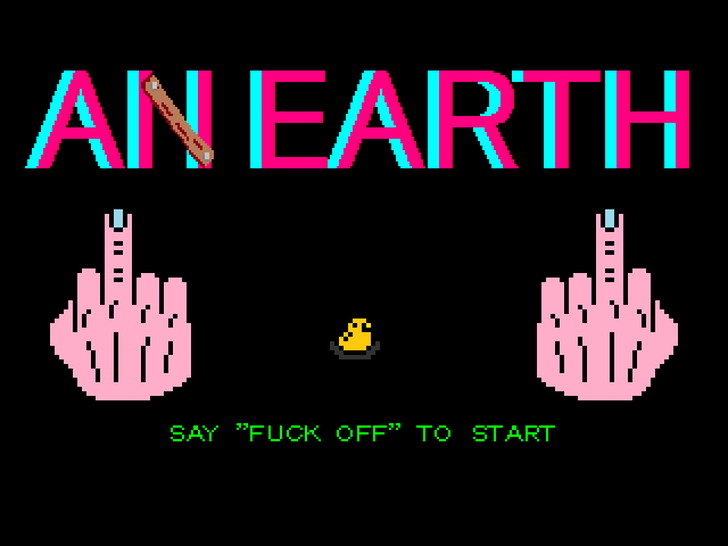

![image5]()

また、筆者は『Undertale』が大好きである。今までのゲーム人生の中で最も驚いたゲームであり、最も泣いたゲームであり、最も大笑いしたゲームであり、最も怖い思いをしたゲームであり、最も幸せな気分になれたゲームでもある。

筆者の主観的な好きさがあまりに強すぎるため、普通に良さを力説しても説得力は生じないだろう。なので今回は、できる限り「感情を殺しながら」紹介していくことにしたい。

※『Undertale』がどういうゲームかについてどうしても知りたい方は過去に掲載された以下記事をお読みください。

名作インディーRPG『Undertale』は、「モンスターを倒す」ことの意味を問い掛ける

http://www.moguragames.com/entry/undertale-indiegame/

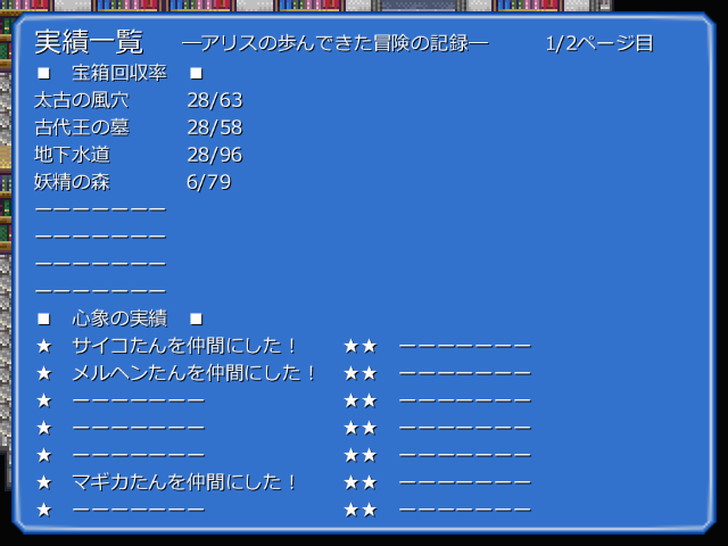

メディアの評価

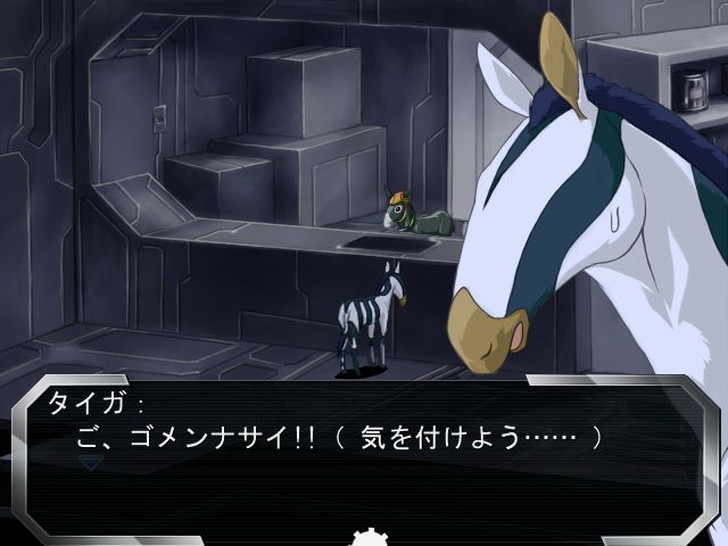

『Undertale』のメタスコアは、92点。

メタスコアとは、海外サイト「Metacritic」が算出するスコアのことだ。多数の海外メディアのレビューを集計して算出した「メディア全体の平均値」のようなもの。それがメタスコアだ。『Undertale』は100点満点中92点の評価となっている。

![image8]()

↑全ハード&全期間のランキングでも203位

『Undertale』以外に92点を獲得しているタイトルを挙げていくと、『ファイナルファンタジーVII』『Call of Duty 4: Modern Warfare』『Bloodborne』『風ノ旅ビト』『ゼノブレイド』『大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U』などなど、超名作がずらりと並ぶ。『Undertale』はこれらのタイトルと同じくらい優れた作品である、と評価されているわけだ。

しかも今挙げたタイトルは大規模に開発されているものばかり。それに対して『Undertale』はほぼ1人で開発されており、手作り感あふれる小規模な作品である。技術力や物量で劣るそんな作品が92点という高スコアを獲得しているのは異例中の異例だ。

また、数多くの賞を受賞しており、ノミネートと合わせるとその数は37にも登る。メディアがいかに『Undertale』を高く評価しているか伝わっただろうか。

![image9]()

ユーザーの評価と販売数

当然だが、『Undertale』はユーザーからの評価も非常に高い。

Steamのユーザー評価を見てみよう。記事執筆時点で70550件もの評価が付いているが、そのうち95%のプレイヤーが「オススメ」と評価をしている。参考までに同率95%のタイトルを探すと『BioShock Infinite』『XCOM: Enemy Unknown』などの海外名作タイトルが見つかる。

また、Steamの統計サイトSteamSpyが発表した推定売上本数ランキングによると、2015年のSteamで、『Undertale』が12番目に売れたタイトルとなっている。その売上げ本数は『メタルギアソリッドV ファントムペイン』や『Call of Duty』シリーズと肩を並べるほど。

『Undertale』は、少なくとも海外ではもはや「知る人ぞ知る隠れた名作」ではなく、「大多数がプレイしているメジャーなゲーム」となっているのだ。

圧倒的なファン達の熱気

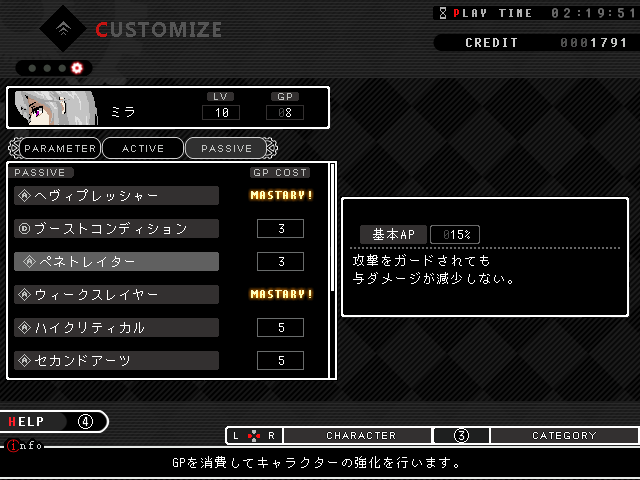

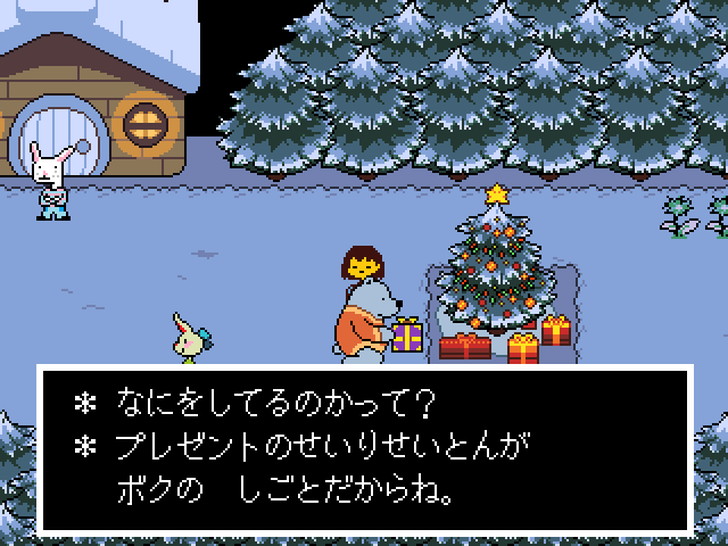

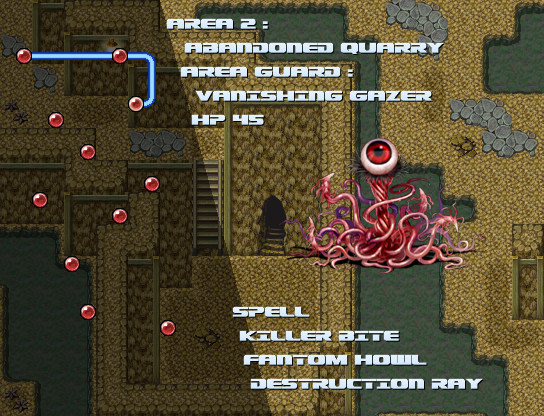

販売数だけではなく、ユーザー達の「熱気」も凄い。例えばファンアート。以下のグラフは、『Undertale』および他有名タイトルの「fanart」のGoogle検索数を比較したグラフだ。

![image1]()

↑青:オーバーウォッチ 赤:Undertale 黄:ポケモン 緑:ゼルダの伝説

赤色の線が『Undertale』だ。『ポケモン』や『オーバーウォッチ』『ゼルダの伝説』などキャラ人気が高い有名タイトルと比較しても遜色ないどころか、より多い盛り上がりを見せている。「検索数≒需要の数」といえるが、需要があるということは供給も十分にあることを意味するはずだ。実際検索してみるとビックリするほど多くのファンアートが見つかる。(ネタバレの嵐なので未プレイの方は検索しないことをオススメしたい)

ほかにも、軽く検索するだけで「BGMのリミックス」や「ボーカルアレンジ」「力の入ったアニメ作品」「オリジナルの敵キャラバトル」「雑コラ(雑なコラージュ)」「ifの物語」「擬人化」などなど、ものすごい種類と数、そして手の込んだ二次創作が見つかる。それを他のタイトルと比較することは難しいが「とにかく二次創作がかなり活発である」ということだけはお伝えしておきたい。

ファンの愛はそれだけに留まらず、ゲームを解析してボツ素材を掘り起こす人や、本編では語られていない裏設定を分析する人、本家とは別のゲームエンジンに移植して二次創作ゲームを作れるようにした猛者までいる。

また、Fangamerというオンラインショップでグッズ化(ネタバレ注意)もされている。製造コストと在庫問題がまとわりつくリアル商品を展開するということは、それでも利益を見込めるということを意味しており、それだけグッズ需要があるということを表している。またFangamerは今年9月に日本展開を開始したのだが、最初に取り扱うタイトルが『Undertale』グッズとなっている。国内での人気の高さを証明するニュースではないだろうか。

とことん「手間」がかかったゲーム

ここまで読んだ段階でプレイする気が起きたのなら、ここから下は読まず、今すぐ公式サイトへ飛んで購入&プレイして頂きたい。

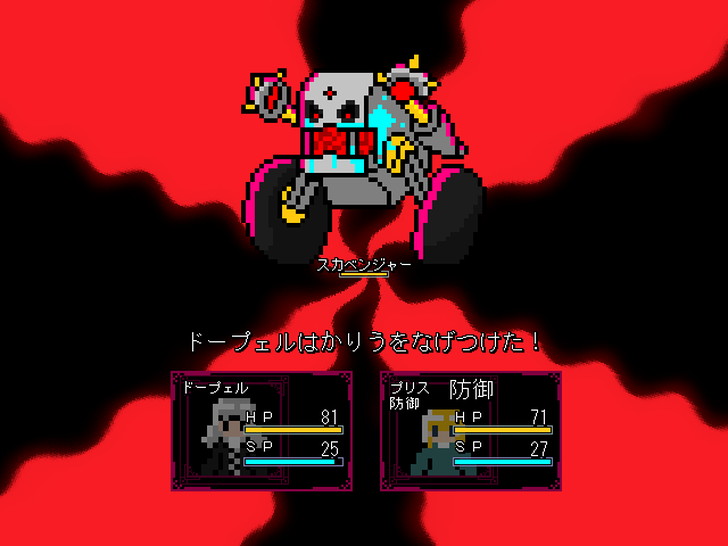

もしここまで読んでまだプレイする気が起きていない方。次はゲームの中身について、これまた「客観的」に語らせて頂きたい。ここからは微量のネタバレ成分を含むが、Undertaleの魅力を伝えるための「必要悪」だと判断している。プレイする気がないのであれば多少のネタバレくらい大丈夫であろう。

……

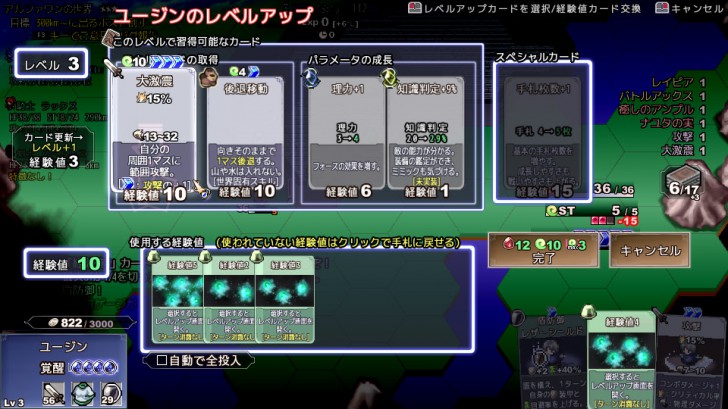

では、まずはこの映像をご覧頂きたい。ゲーム開始直後に発生するチュートリアルイベントだ。

[チュートリアル動画]

どうです? これものすごくないですか? 別に普通? 何がすごいか分からない? ではこのチュートリアルがいかに凄いか解説させていただこう。

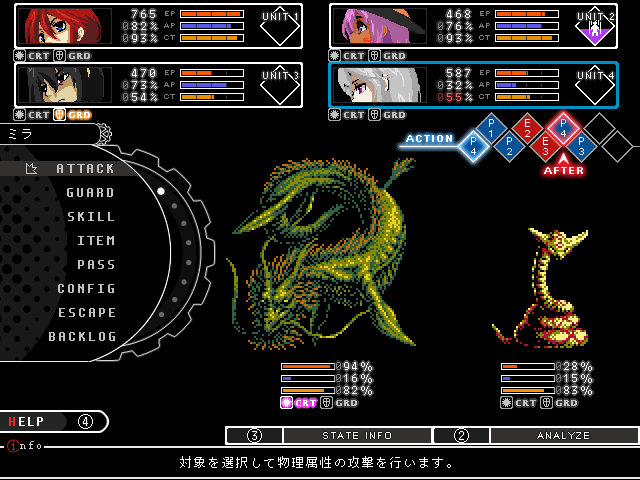

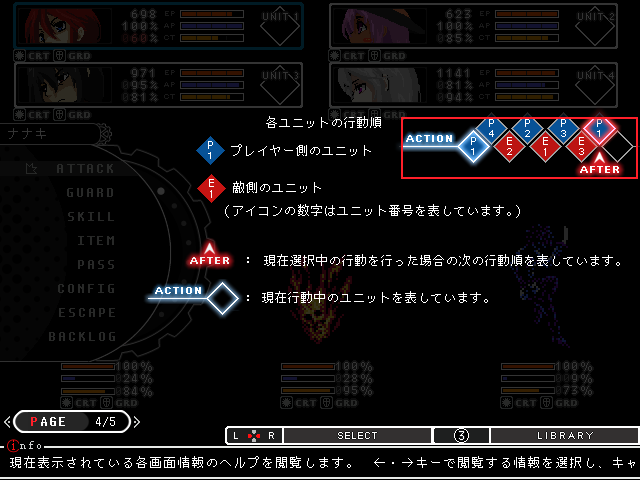

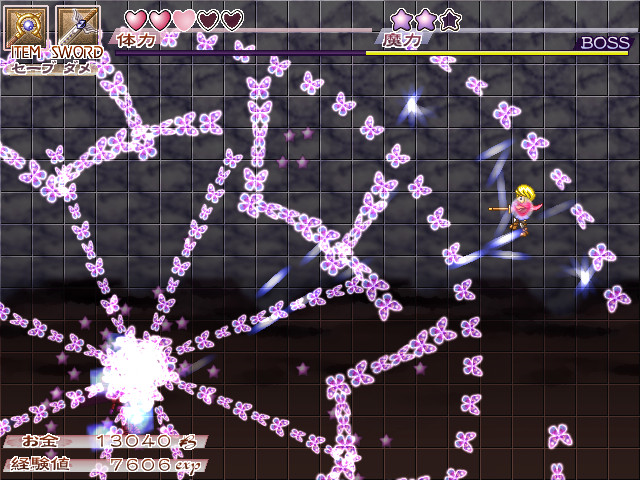

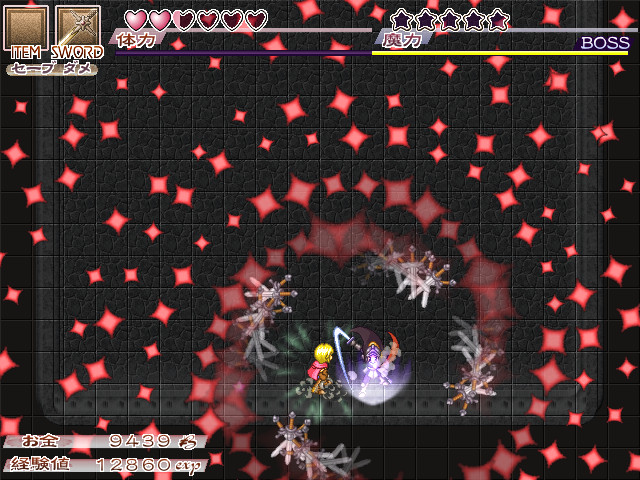

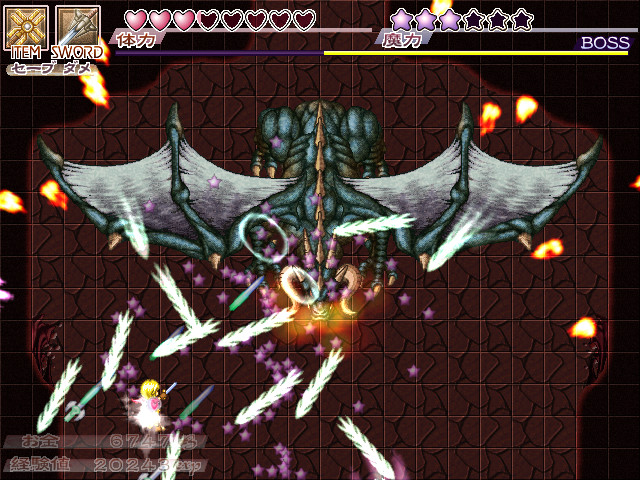

この動画は、モンスターの世界に落ちた主人公に「その世界のルールを教える」という設定で戦闘システムのチュートリアルを行うシーンだ。『Undertale』の戦闘は弾幕シューティングのような避けゲームとなっているのだが、花の「フラウィ」は嘘をついて弾に当たるように仕向けてくる。

この「チュートリアルが本来教えるべきことと真逆のことを教えてくる」という仕掛けは、「チュートリアルは丁寧で優しく退屈でダルいもの」という共通認識を利用した、プレイヤーの心を鷲掴みにする演出だ。

また、細かい部分での作り込みも相当なものだ。例えばフラウィの表情。まず、その数が尋常ではない。

1.普通のスマイル

2.舌を出してウィンク

3.弾を飛ばす際の目線を外した顔

4.「なかよしカプセル」と言う瞬間の不自然な笑顔

5.最初の弾を避けた後の「残念!」という感じのにやけ顔

6.2回目の弾を避けた後の本気でイラッとしている顔

7.3回目の弾を撃つ際、「さっさと あたれよ… たm」と本音が出そうになった時の「あっ」という顔

8.プレイヤーが確信を持って避けていることが分かった後の本性の顔

9.プレイヤーを追い詰めていくときの悪意むき出しの笑い顔

たった1分という短いチュートリアルの間に、9種類もの表情が使用されている。白黒のシンプルな絵とはいえ、ここまでの画像差分を用意・管理するのは大きな手間だし、表情の変化をプログラミングするのもまた骨が折れる作業だ。(特に4と7の顔は一瞬だけなので気付かない人も多いだろう)

プログラミングといえば、上記映像のちょうど1:00の所で「たm」が「なかよしカプセルに」に訂正されていることに気付いただろうか? ちょっとした演出ではあるが、これがまた手間がかかっている。なぜなら、「文字が切り替わる」という処理は筆者が確認する限りではここでしか使われていない。つまり、この場面のためだけに特別に用意したプログラムだからだ。

このような「その場面のためだけの特別なプログラム」は、普通のゲーム開発ではコストパフォーマンスが悪いため本当に必要な場面以外では使われないことが多い。だが『Undertale』ではゲーム全体を通してとにかく多用されている。

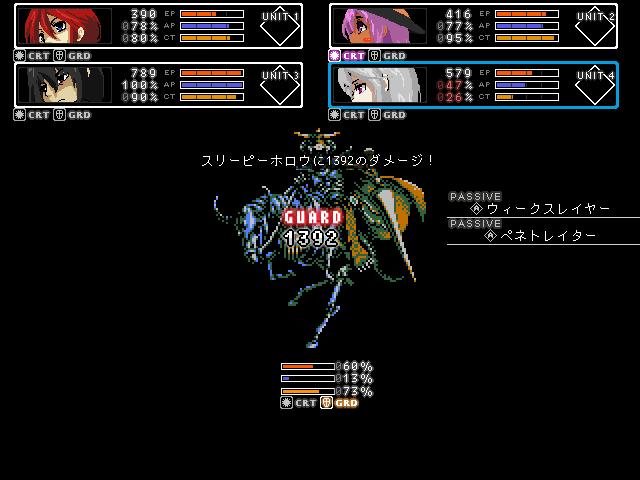

もう一つ例を挙げてみよう。とある売店では「ソーセージを購入しようとしたとき、持ち物がいっぱいだったら主人公の頭にソーセージを乗せてくる」といった小ネタが仕込まれている。

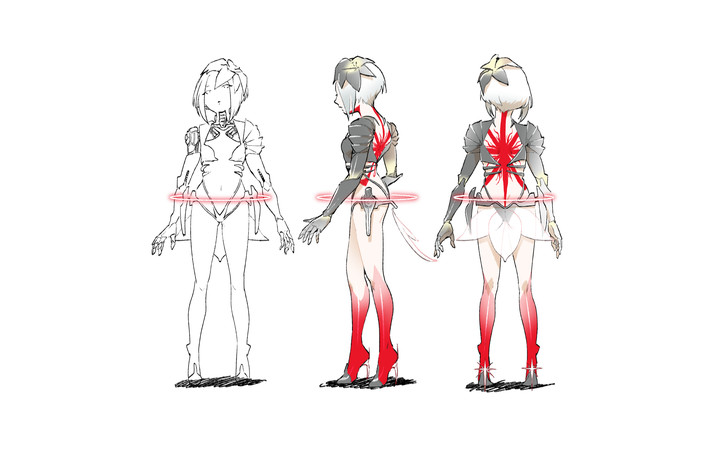

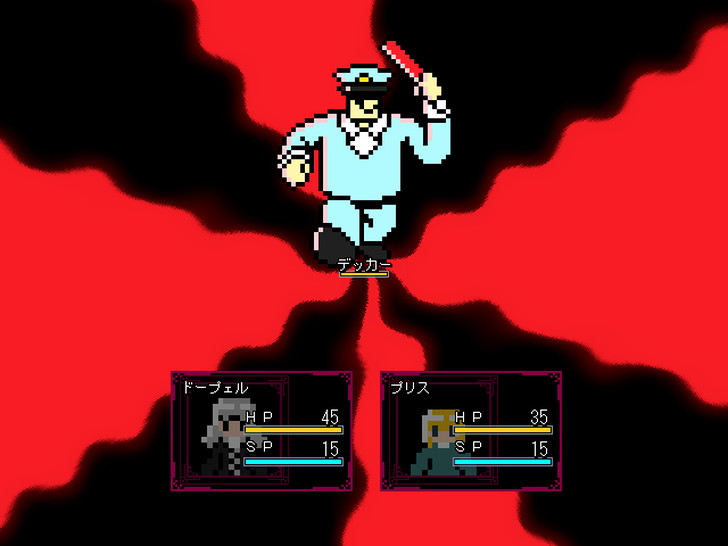

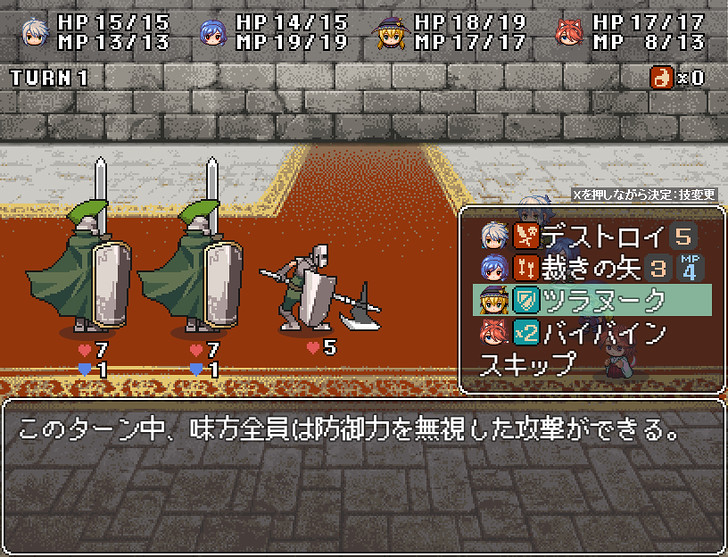

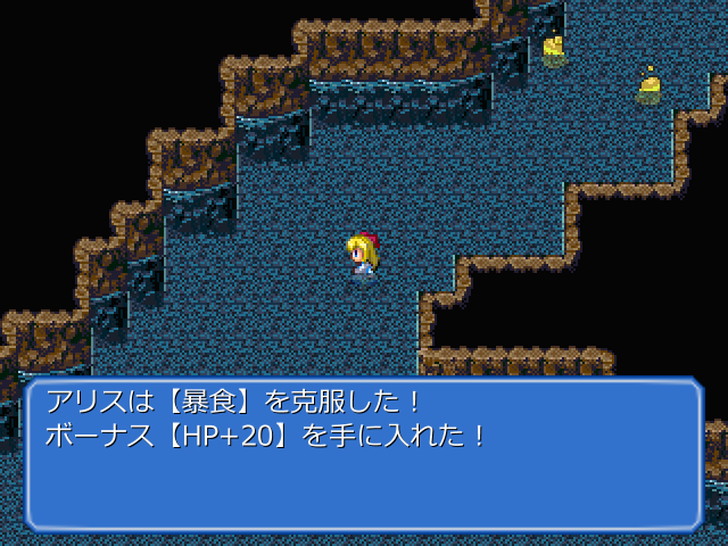

![image4]()

この売店でプレイヤーが「持ち物がいっぱいにも関わらず買い物をしようとする」という状況自体が稀で、そのためにわざわざイベントを用意すること自体がまず「無駄」とも思える。しかも頭には何個もソーセージを置いて貰えるし、しばらくの間頭に乗せたまま歩き回ることができる。沢山積まれたソーセージがバランスを崩してバラバラと崩れる処理も物理計算によって行われている。これもここでしか使用されていない処理だ。

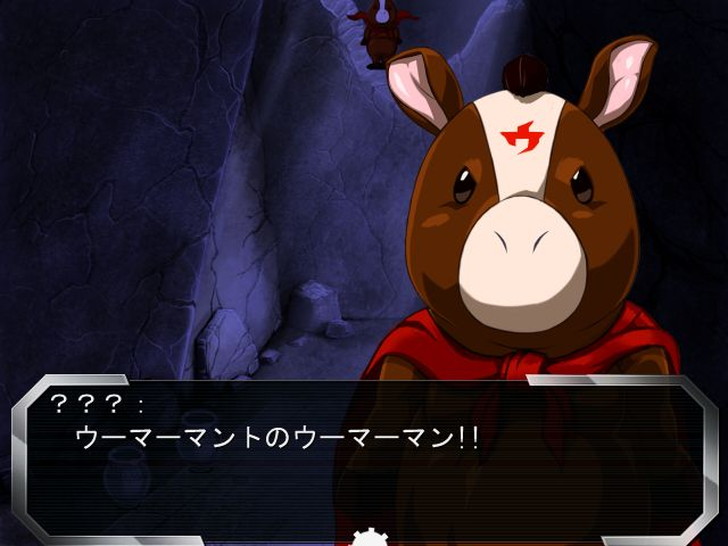

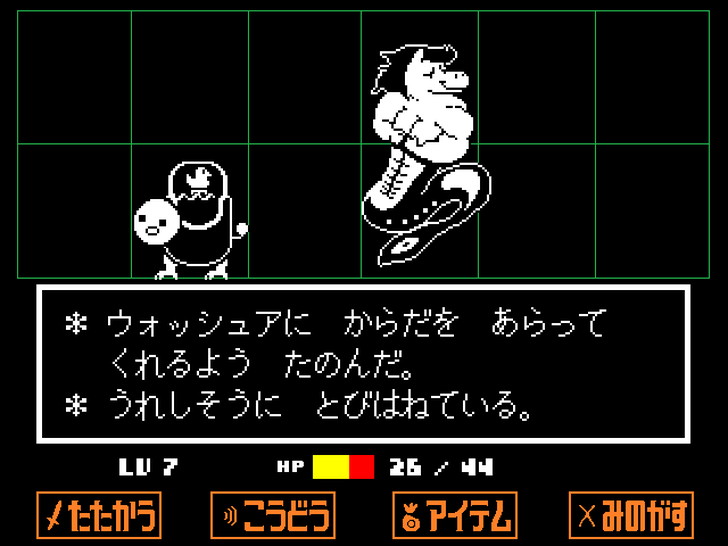

![image7]()

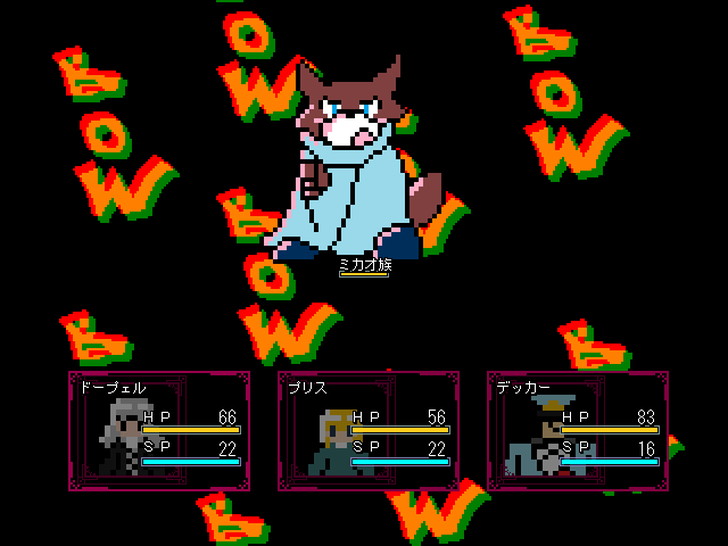

『Undertale』は、このような「一部のプレイヤーしか気付かないような隠しイベント」が本当にてんこ盛りとなっている。また、細かいセリフの分岐や、フラグによる分岐も把握できないほどの数が用意されており、それを全部味わうことは不可能ではないかと思えるバリエーションがある。

そのほか、『Undertale』はボス戦ごとに専用BGMが用意されていたり、隠し通路の先にかなり丁寧に作り込まれた町が用意されていたり、プレイヤーの99%がやらないであろうアクションに対してわざわざイベントを準備していたり、さらにはユーザーがゲームをハックすることを前提としたイベントを用意しているなど、もはや狂気すら感じるほどの作り込みの深さとなっている。

だが、それこそが『Undertale』の魅力の大きな一因となっていることも間違いない。

制作者の「意図」の深さ

チュートリアルの話に戻ろう。

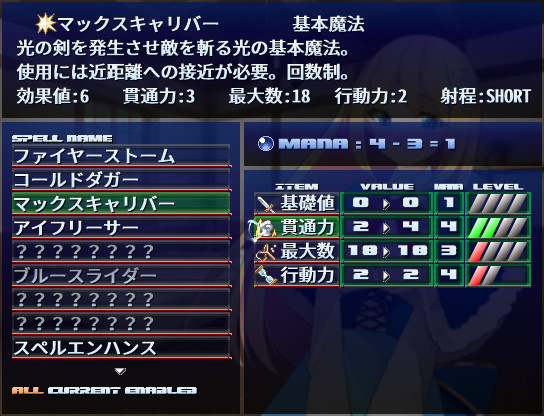

フラウィのチュートリアルイベントの一番凄まじい部分は、ゲームの購入前に「弾を避けるゲームである」という情報を見ているはずにも関わらず、多くのプレイヤーがフラウィに「騙される」という点だ。

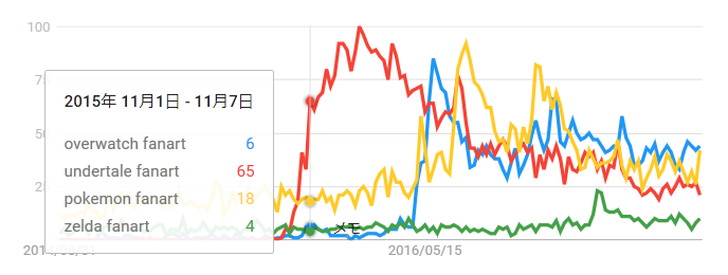

筆者がTwitterで行った簡易的なアンケートではあるが、約7割のプレイヤーがフラウィに騙されて自ら弾に当たったそうだ。

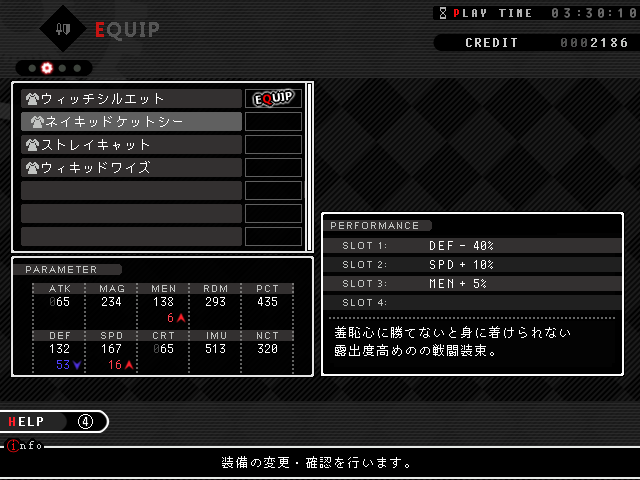

![image6]()

↑「その他」を除外するとほぼ70%となる。

なぜ多くのプレイヤーが騙されてしまったのか。そう仕向けるための「伏線」が張られていたからだ。ゲームで最初に見るイベントのはずなのにどこに伏線が張られていたのだろうか?

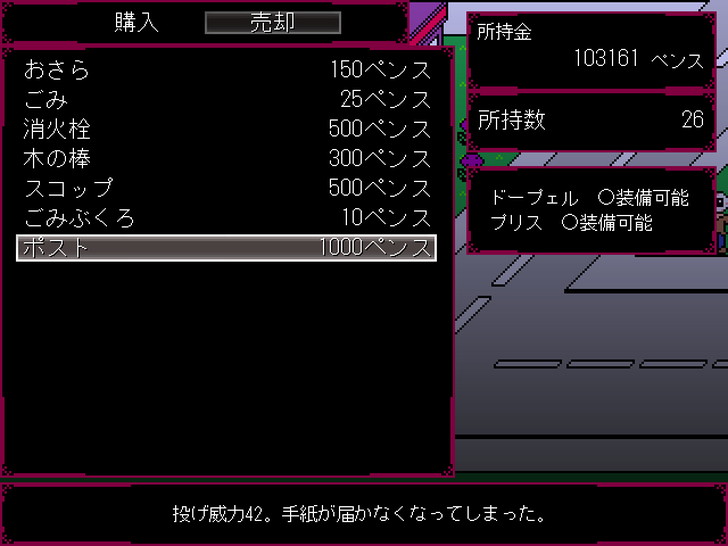

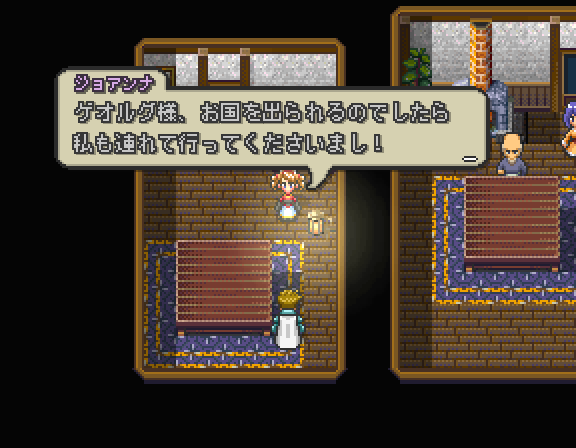

それは「ストアページ」だ。

Steamに掲載されているトレーラー映像には「誰も死ななくていいやさしいRPG」というキャッチコピーが使用されており、トレーラー全体の内容や説明文も「ほんわかしたハートフルなゲーム」という素振りを見せている。(PlayStationStoreでもほぼ同様だ)

![image3]()

つまり、ゲームを遊ぶ前に読むストアページで「ハートフルなゲームである」と印象付ける。その状態でゲームを始めさせることで、フラウィがまさにハートフルの象徴のようなキャラに見えてしまう、という状態を作り出しているわけだ。

ここで盛大に裏切られたプレイヤーはどう感じるだろう? おそらく混乱するはずだ。『Undertale』は殺伐としたゲームなのか? それともこのフラウィが悪いだけで本当はほんわかしたゲームなのだろうか? これもまた次の伏線に繋がっており、アッと驚く展開が待ち受けているのだが…、

ここから先は実際にプレイして確かめて頂きたい。

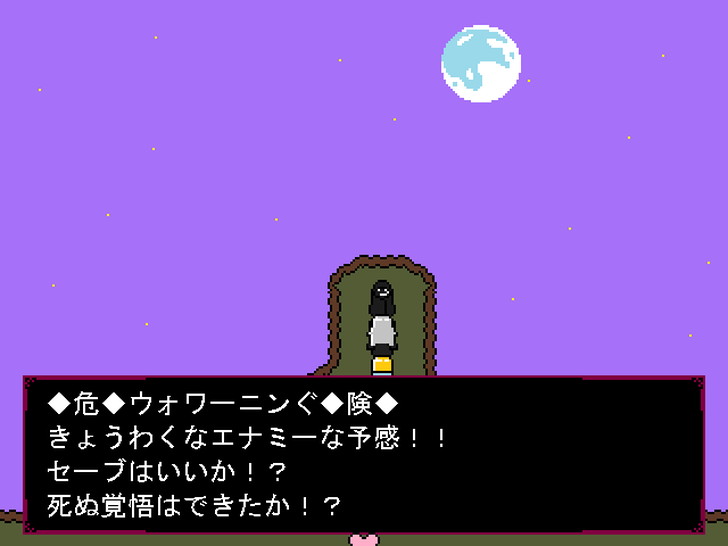

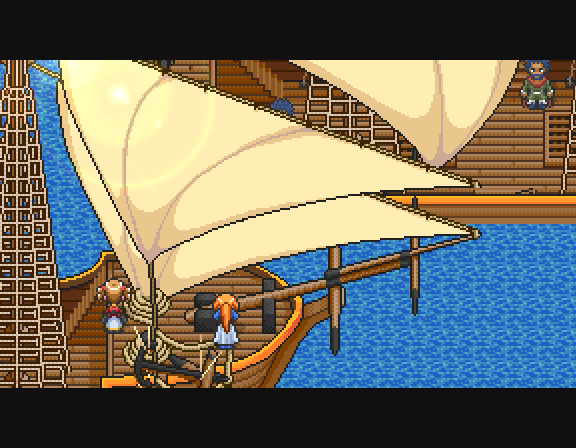

待望の日本語版発売。今が旬だ

いかがだっただろうか。『Undertale』の凄さと作り込みの深さが伝わっていたら幸いだ。

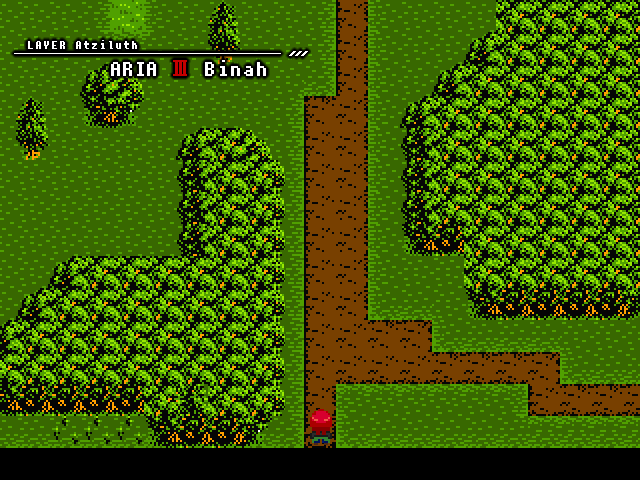

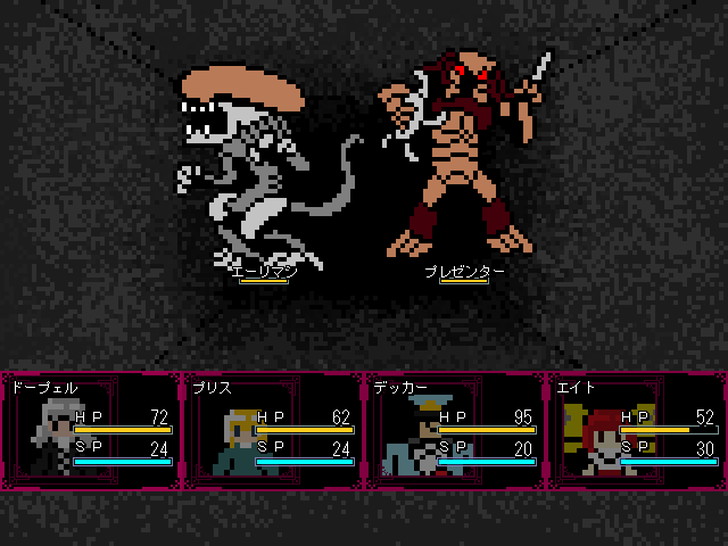

このゲームはほぼ1人で製作されたそうだが、その制作者Tobyfox氏は、日本のゲームが大好きだそうだ。この『Undertale』も『MOTHER』や『真・女神転生』『東方』シリーズなどにインスパイアされた要素が含まれている。ゲーム全体としても、セリフや音楽、演出の力で駆動するタイプのJRPG的なゲームとなっており、日本のゲームに強く影響を受けていることが感じられる。

海外でウケているタイトルではあるが、むしろ日本人こそ遊ぶべきゲームなのだ。

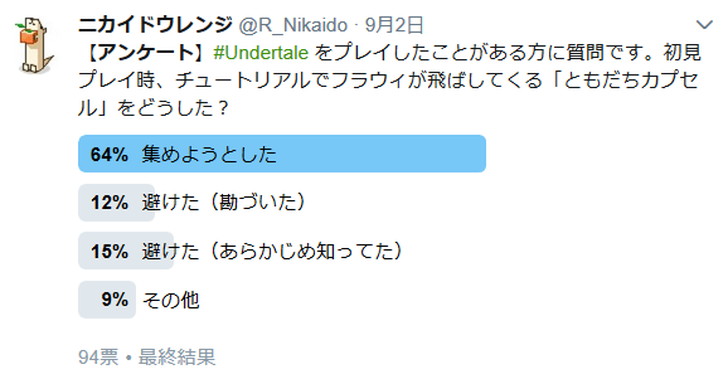

![image2]()

そして、つい先日公式に日本語対応となり、家庭用ゲーム機でも配信開始となった。価格もSteam版なら980円と安価で、ゲーム自体も5~7時間ほどでクリアできるため、週末の2日間あればサクっとクリアできるだろう。楽しめる環境がついに整った。

あなたは決意で満たされた。

[基本情報]

タイトル:Undertale

制作者:TobyFox

プレイ時間:クリアまで5~7時間程度。ルート分岐あり。

動作環境:Windows / Mac / Linux / PS4 / PSVita

価格:Steam版 980円 / PS4+PSVita版 1620円(クロスバイ対応)

公式サイトはこちら

https://undertale.jp/