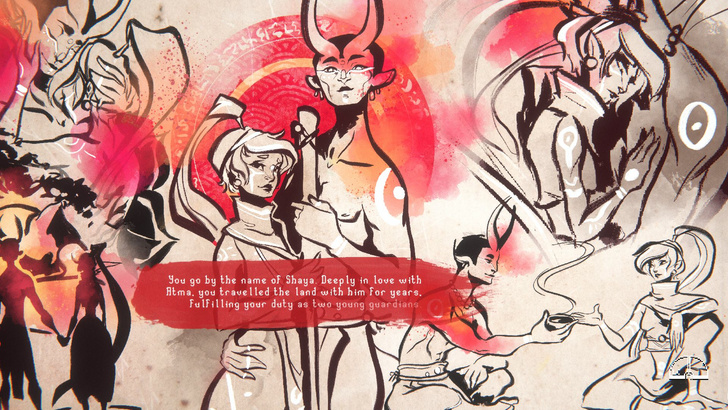

3年後、”厄災”が襲い来ることが予期された世界。

「レグルス王国」の王は過去、厄災に襲われた村に暮らしながら、奇跡的に命を取り留めた主人公(あなた)に対し、3年後に向けた準備……国内で起きている問題への対応を命じる。

それを受けた主人公は冒険の旅へと出るが、行く先々で世界の運命を決定付ける選択に迫られることになる。誰に協力し、何を伝え、そして……無視するのか。

全ては己の意志次第。

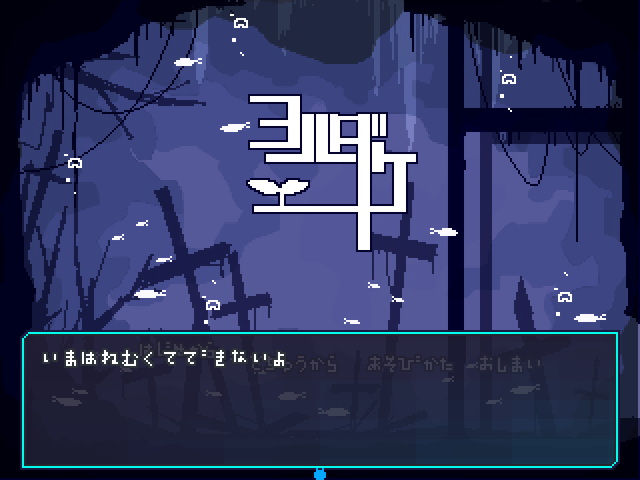

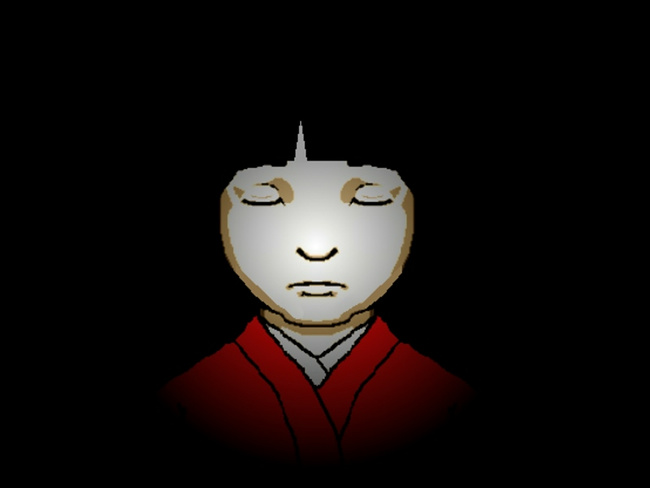

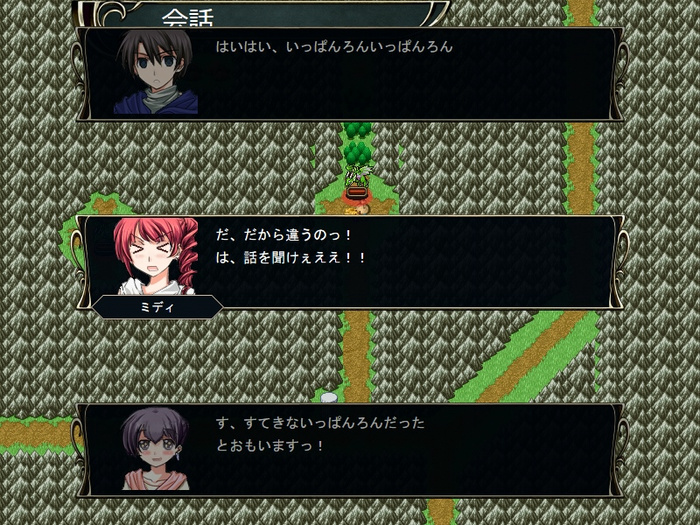

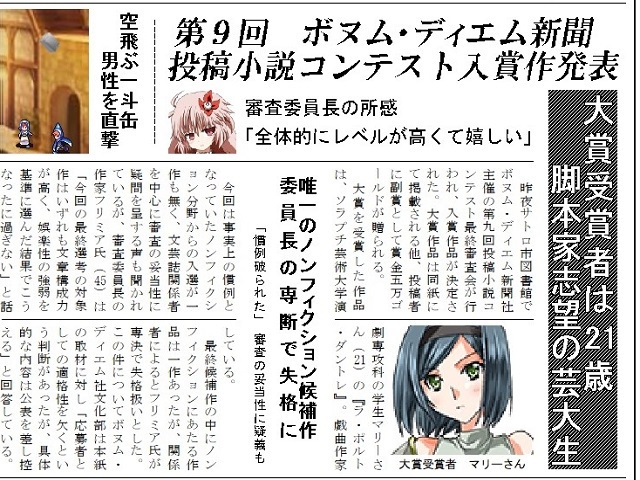

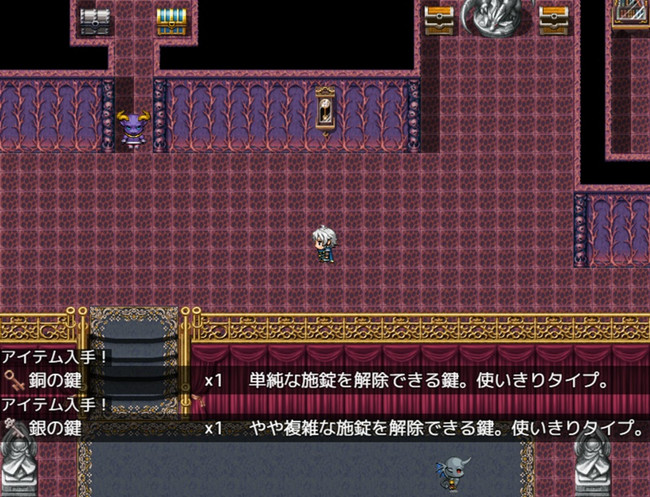

![aa_gaiden_dx_01]()

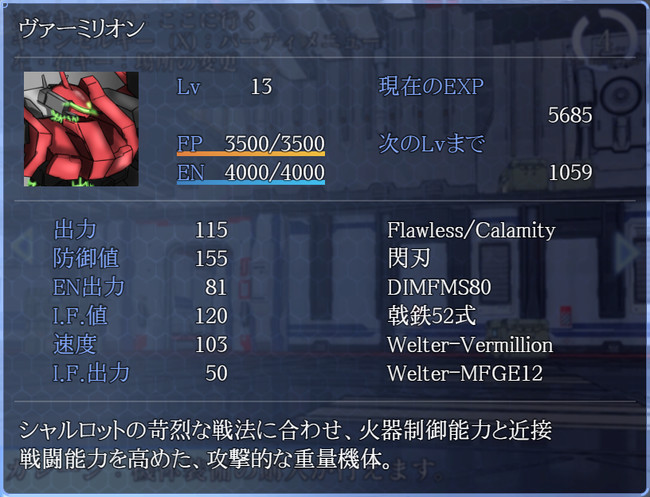

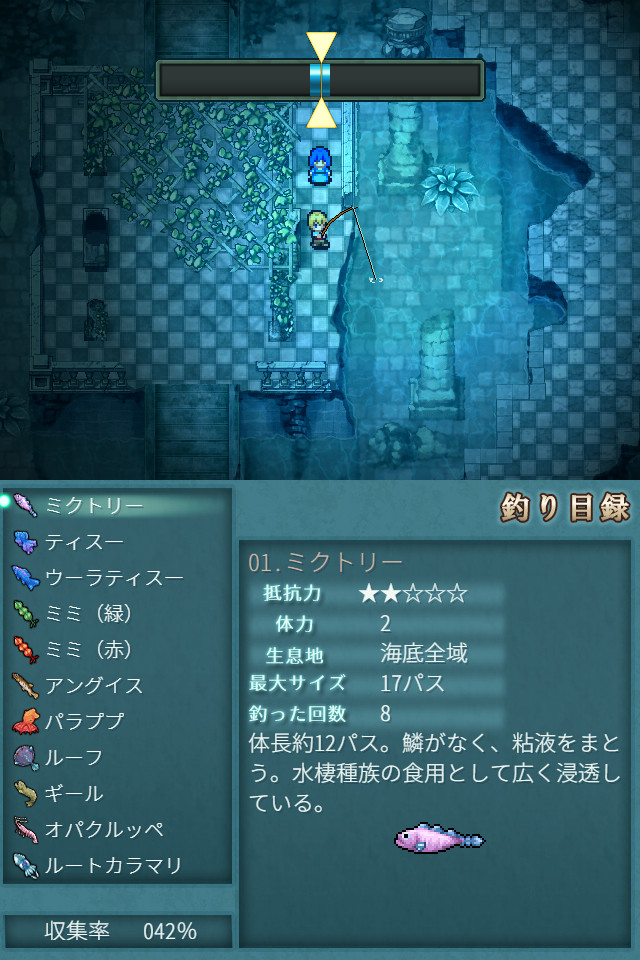

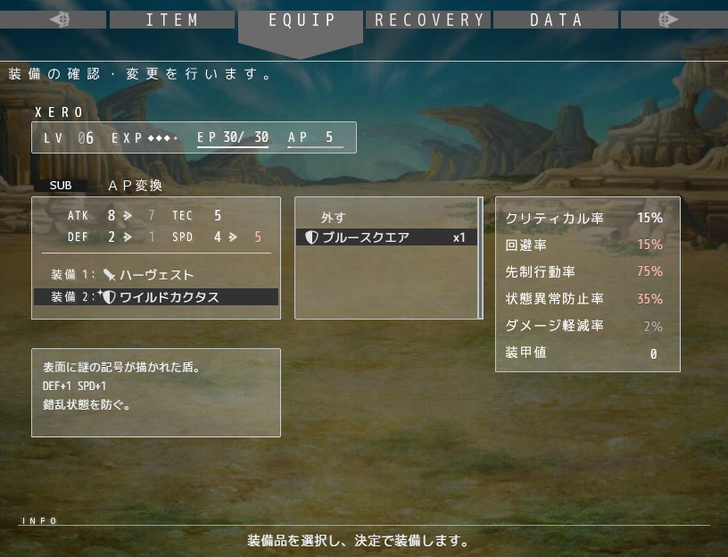

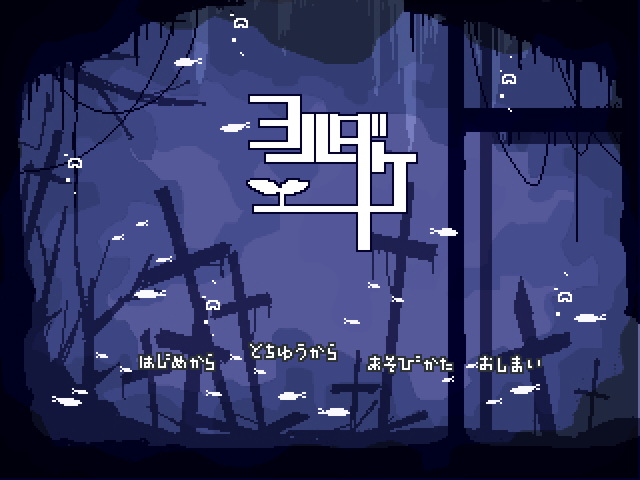

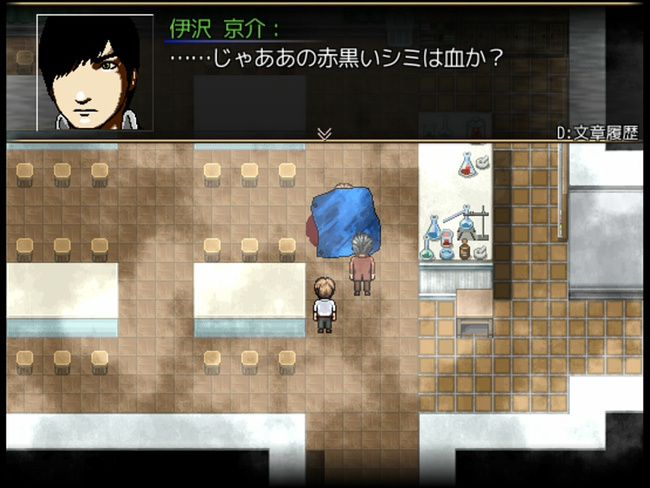

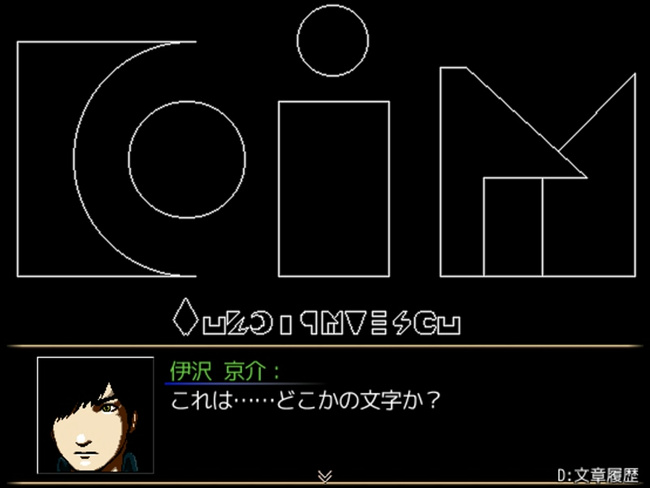

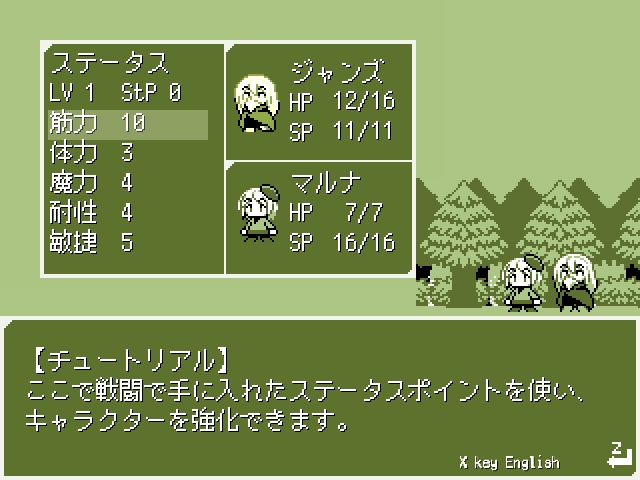

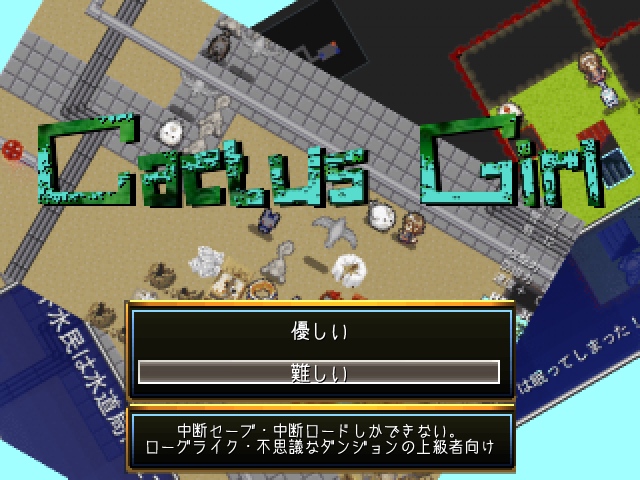

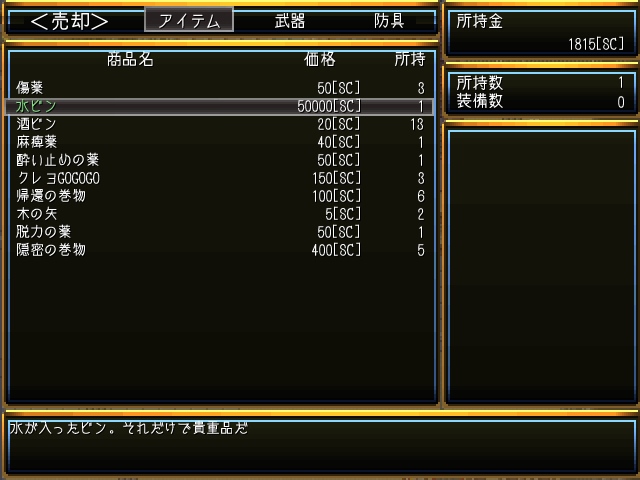

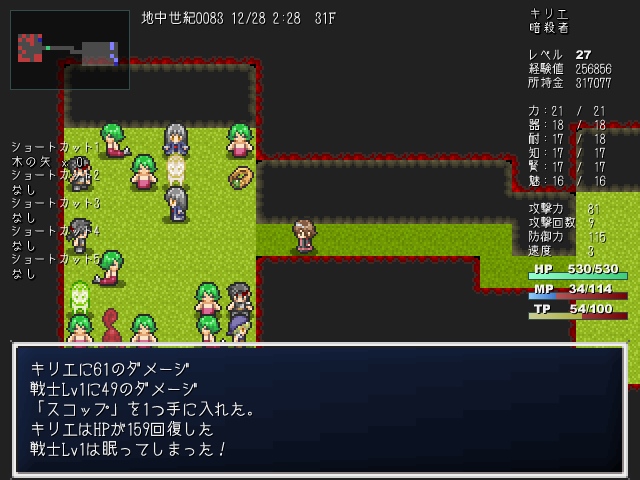

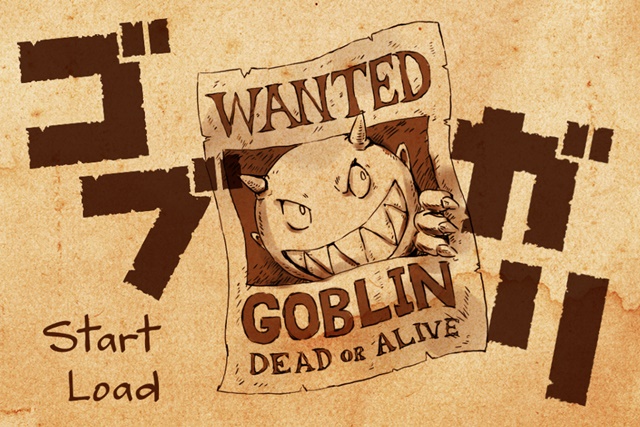

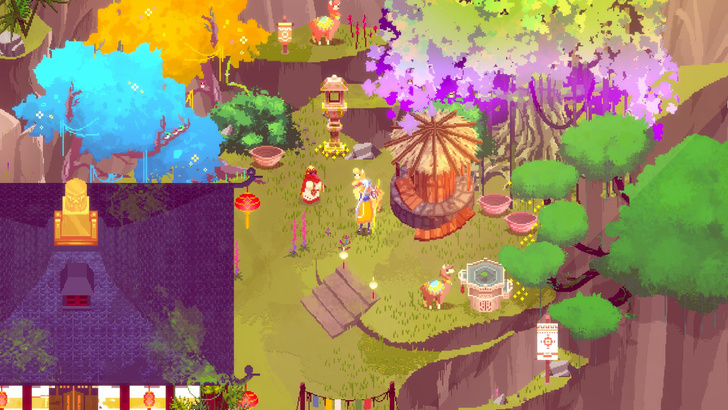

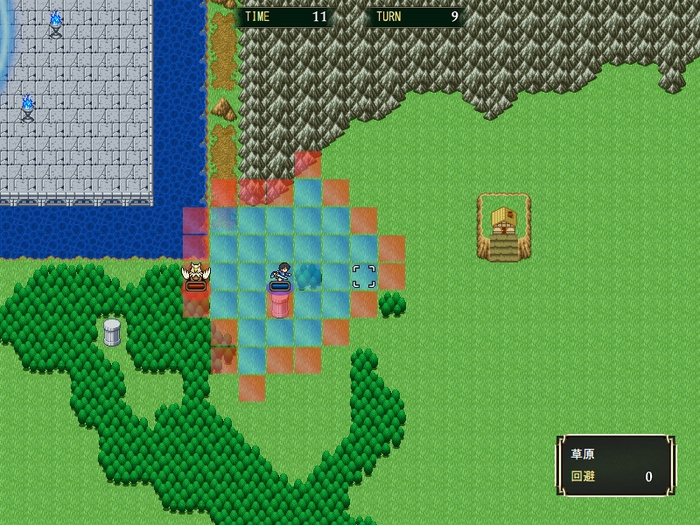

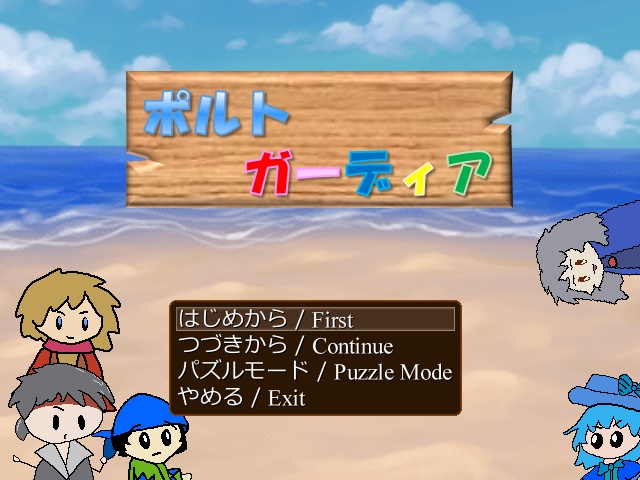

『ARTIFACT ADVENTURE 外伝DX』は、2018年1月9日にPCゲーム配信プラットフォーム「Steam」で販売されたWindows PC用フリーシナリオロールプレイングゲーム(RPG)『ARTIFACT ADVENTURE 外伝』のリメイク兼パワーアップ版。

2019年6月6日より、株式会社room6よりNintendo Switch用ダウンロードソフトとしてリリースされた。

また、約1ヶ月半後の7月31日には、SteamにてWindows PC版もリリース。こちらの販売はオリジナルの『ARTIFACT ADVENTURE 外伝』に引き続き、PLAYISMが担当している。

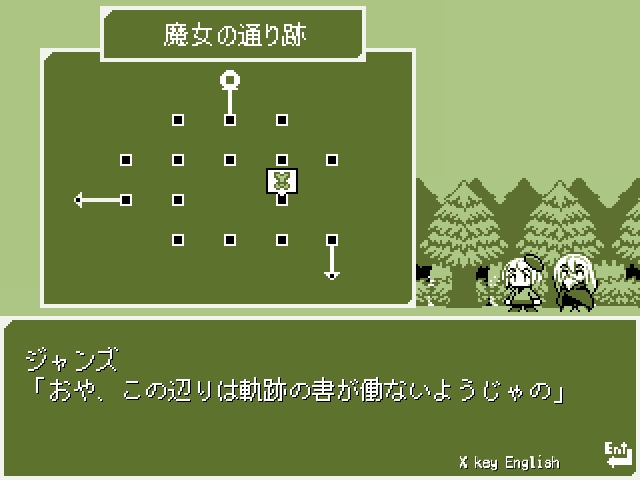

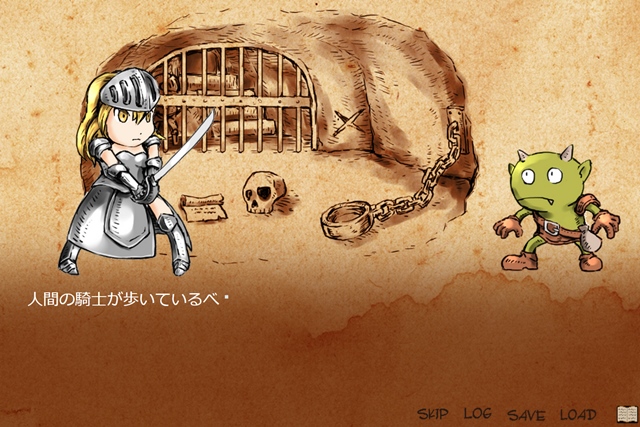

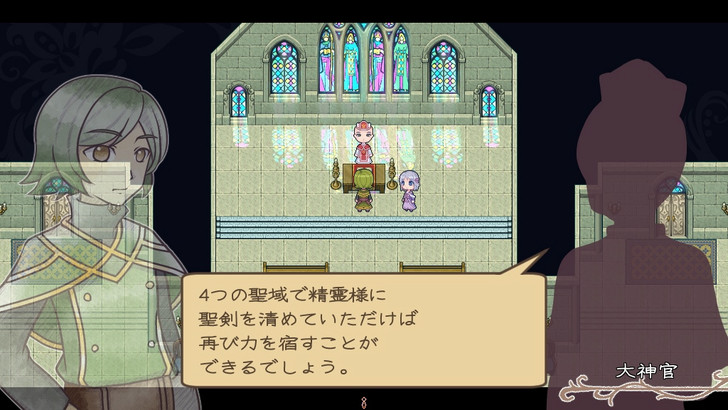

ゲームボーイカラー版『ARTIFACT ADVENTURE 外伝』

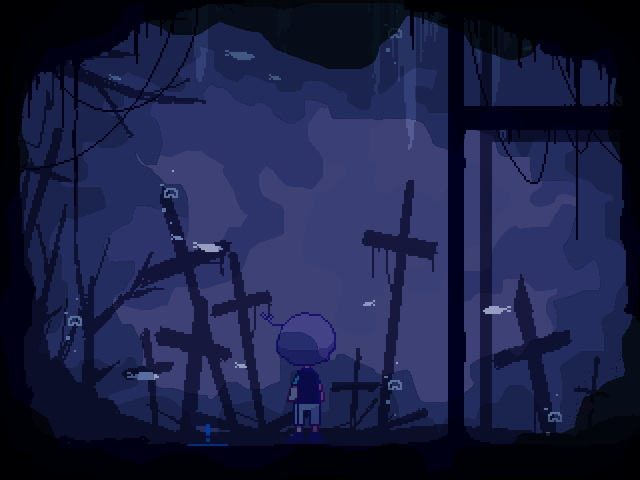

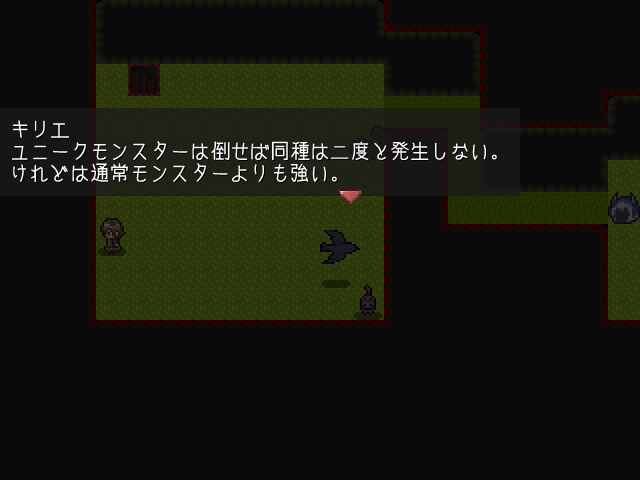

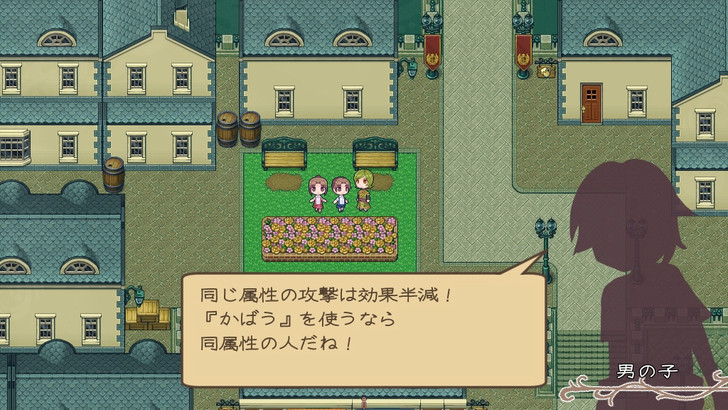

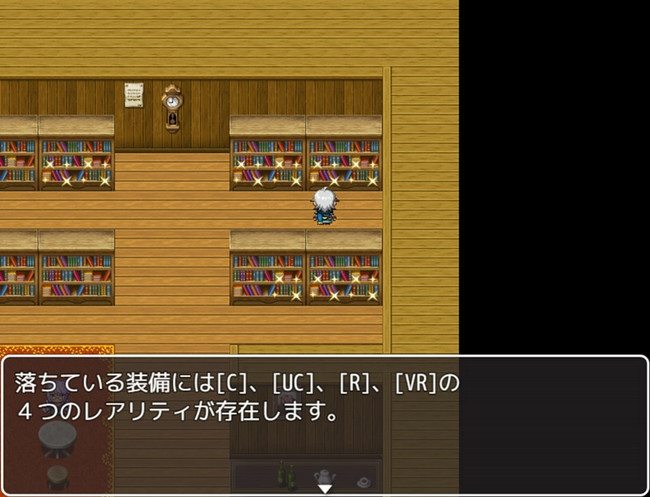

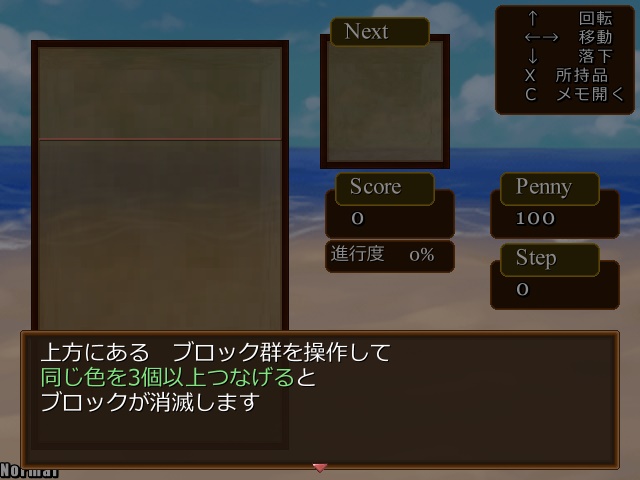

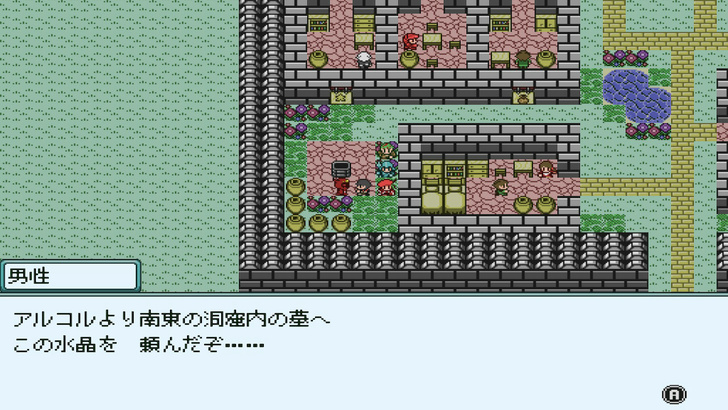

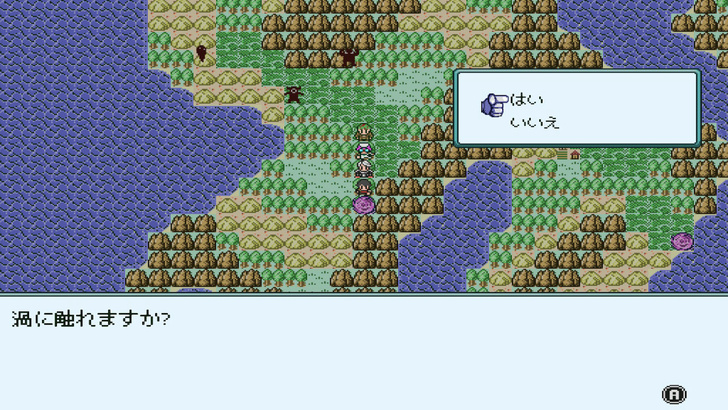

基本的な内容はオリジナル『ARTIFACT ADVENTURE 外伝』と共通。フリーシナリオ形式を採用したトップビュー(見下ろし)視点で展開されるRPGで、3年後に襲い来る”厄災”に備えるため、舞台となる世界の様々な土地や町、迷宮などを自由に巡り、時に魔物とも戦いながら問題解決(クエストの攻略)に当たっていくというものである。

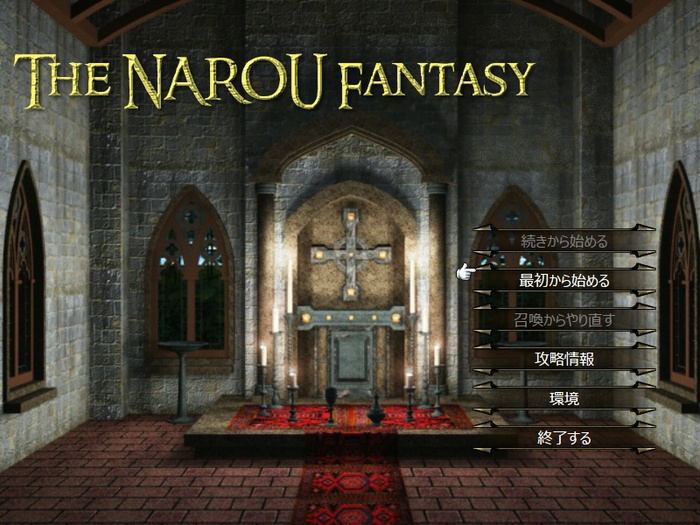

紹介が前後したが、『ARTIFACT ADVENTURE 外伝』は2013年リリースの『ARTIFACT ADVENTURE』の続編として制作された作品。前作はファミリーコンピュータ(ファミコン)を強く意識したグラフィック、昔ながらのターン制によるコマンド選択型バトルのほか、クエストごとに用意された膨大な選択肢によって紡がれるフリーシナリオ構成、70以上のシーンから成るエンディングを大きな特色としていた。

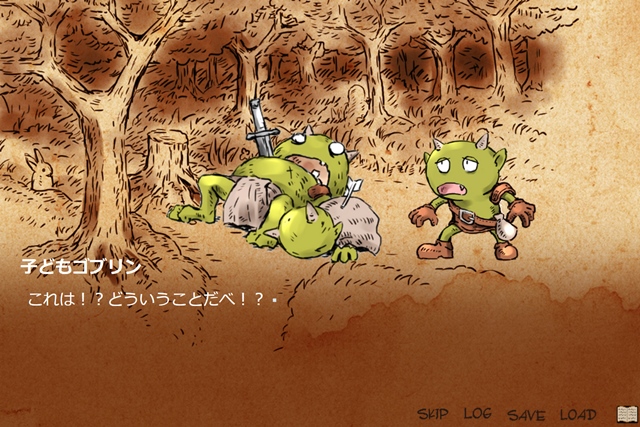

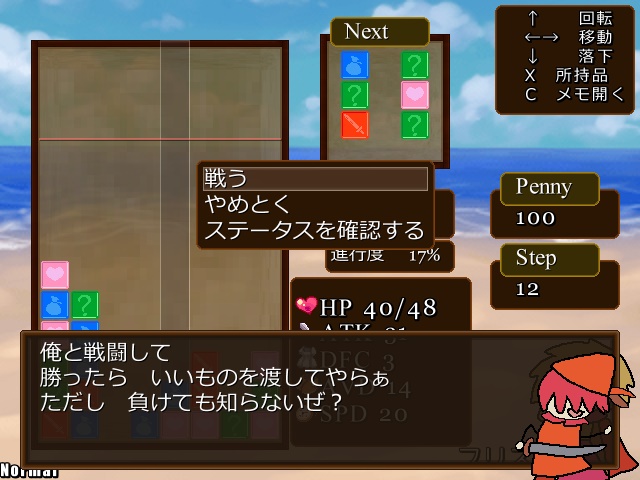

続く外伝はフリーシナリオ(世界を自由に歩き回り、発生するクエストを攻略していく構成)こそ前作から踏襲するも、システム周りを大きく一新。具体的には戦闘が横スクロールのアクションゲームスタイルへと改められた。ただし、基本操作は移動とジャンプのみに特化しており、攻撃は敵に直接ぶつかればいい簡易方式。同ジャンルに苦手意識のあるプレイヤーにも優しい作りになっている。

さらにグラフィックも、1989年に発売された任天堂の携帯ゲーム機『ゲームボーイ』を意識したモノクロ調に。同じく外伝の名を冠し、ゲームボーイ用ソフトとして発売された『聖剣伝説 ~ファイナルファンタジー外伝~』、『魔神英雄伝ワタル外伝』を思い起こすような、全く新しい『ARTIFACT ADVENTURE』としてお披露目されたのだった。

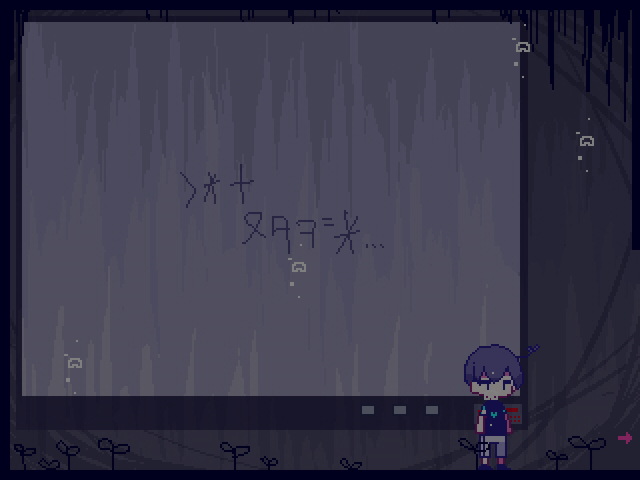

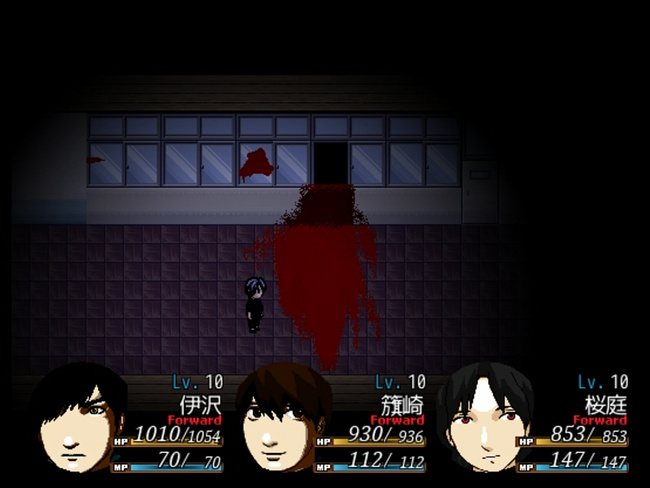

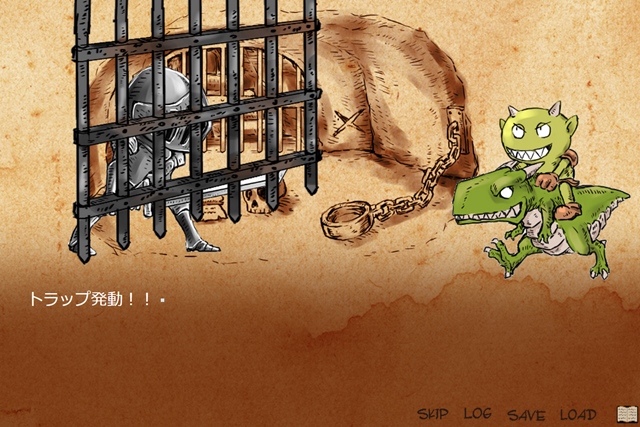

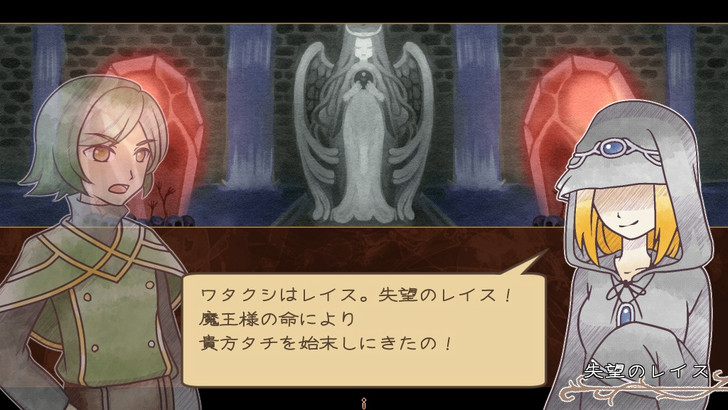

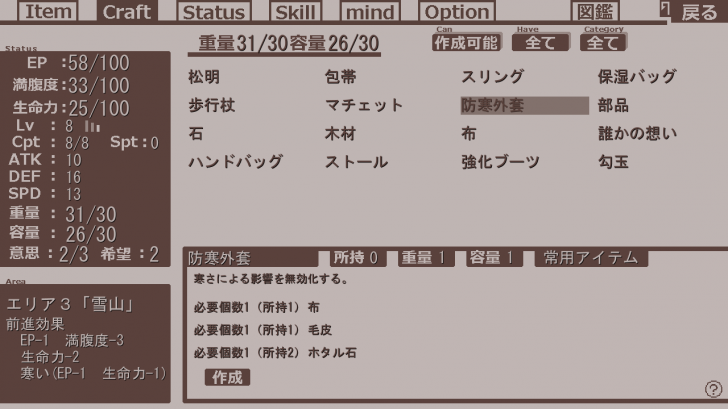

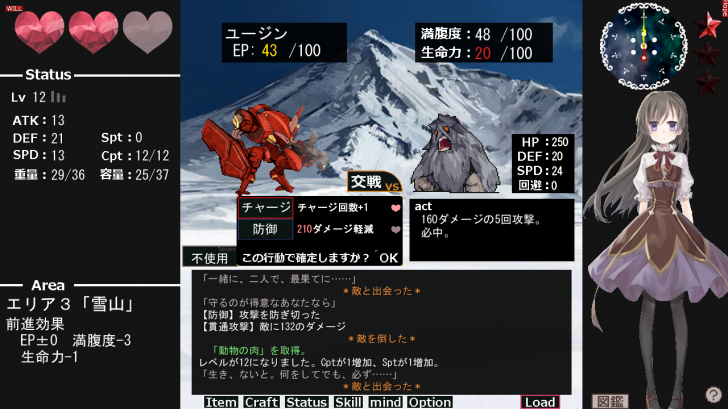

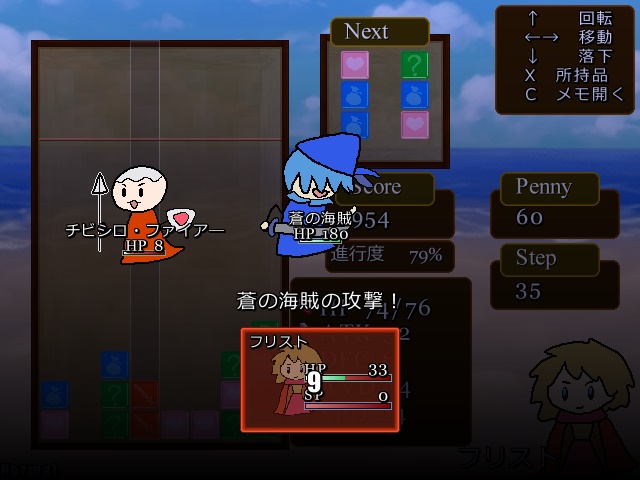

![aa_gaiden_dx_02]()

ちなみに制作の過程で、本作の需要を見極める目的でのクラウドファンディングも実施され、成功を収めている。その出資者に関してはゲーム中にメッセージやアイテムと言った形で登場している。さりげなく、当もぐらゲームスの関係者も名を連ねていたりするので、興味があればチェックしてみていただきたい。

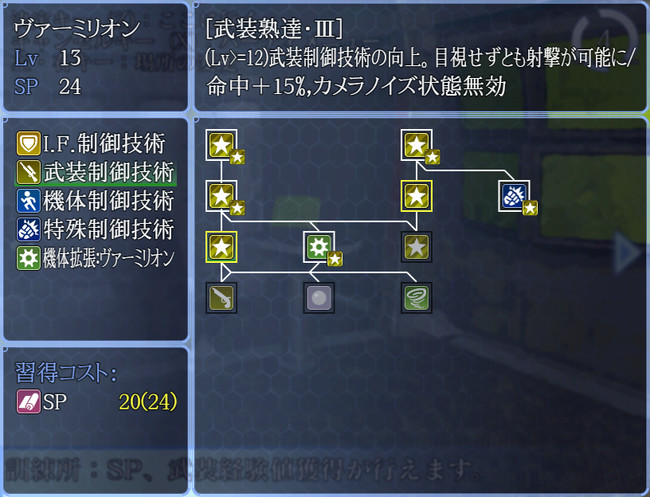

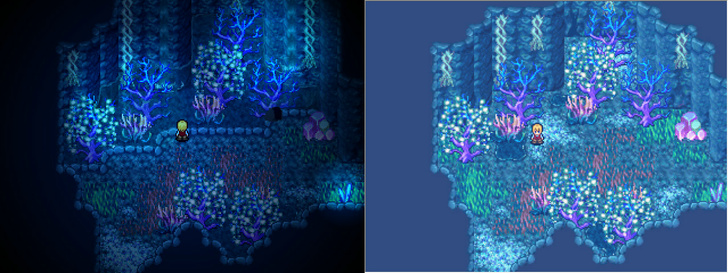

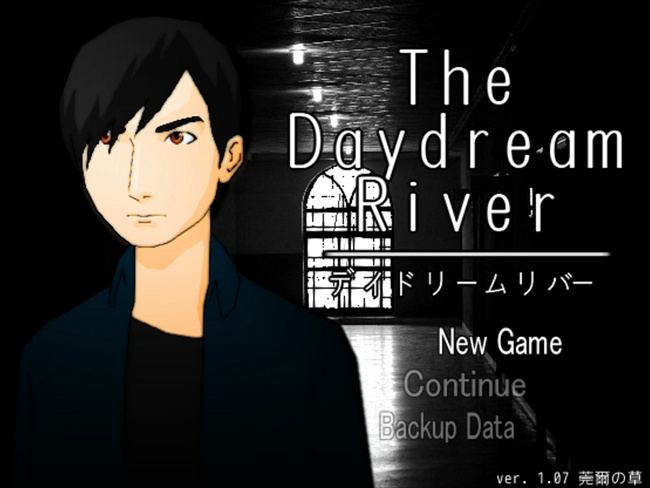

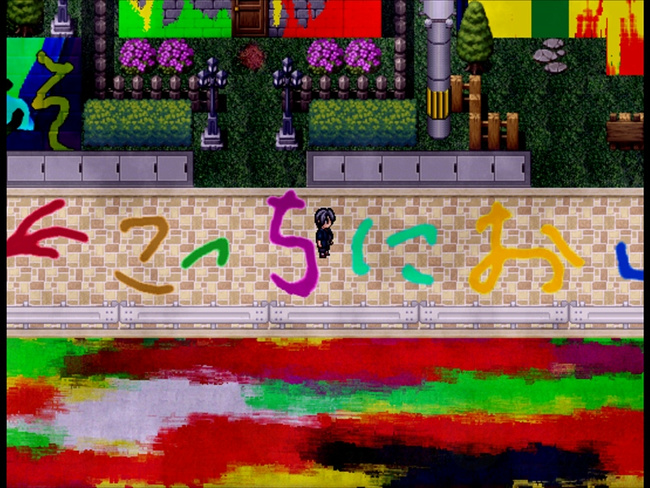

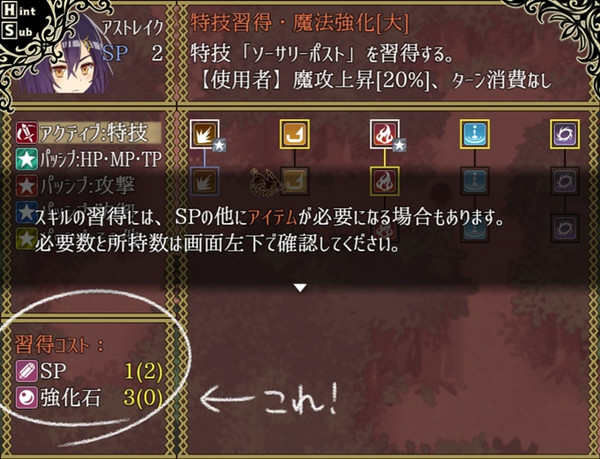

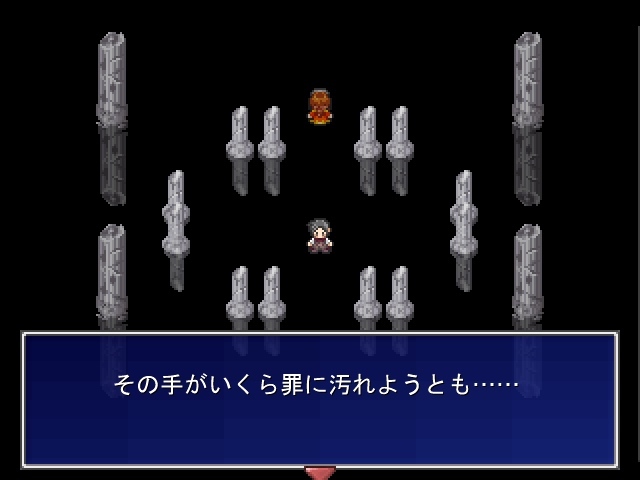

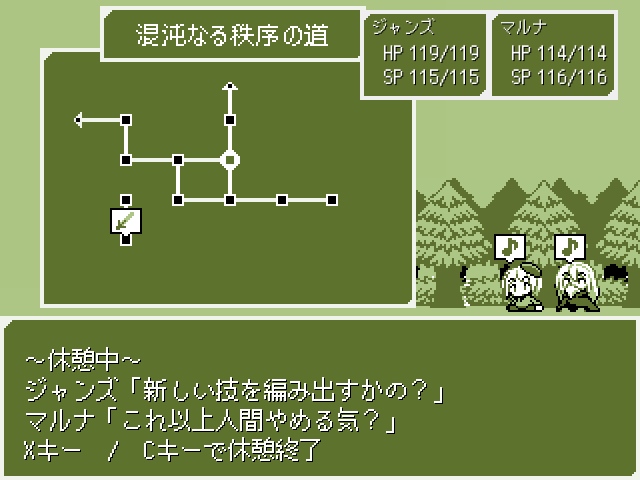

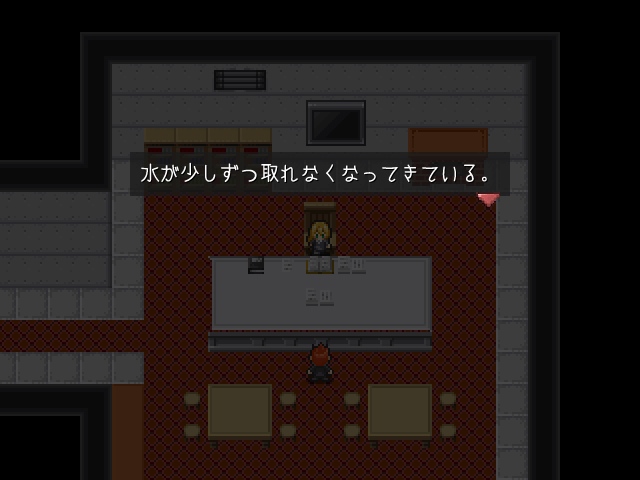

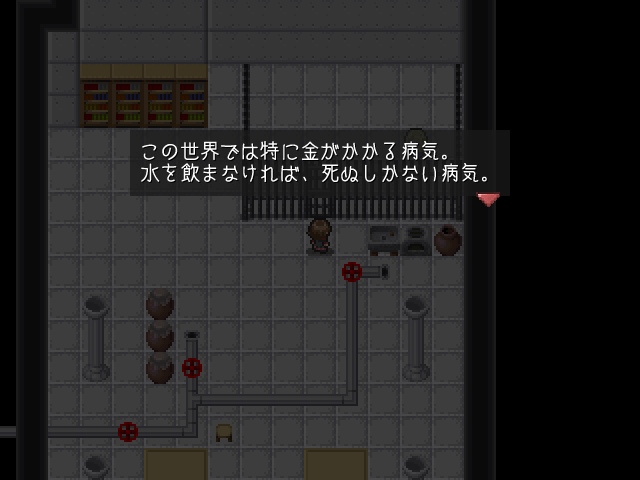

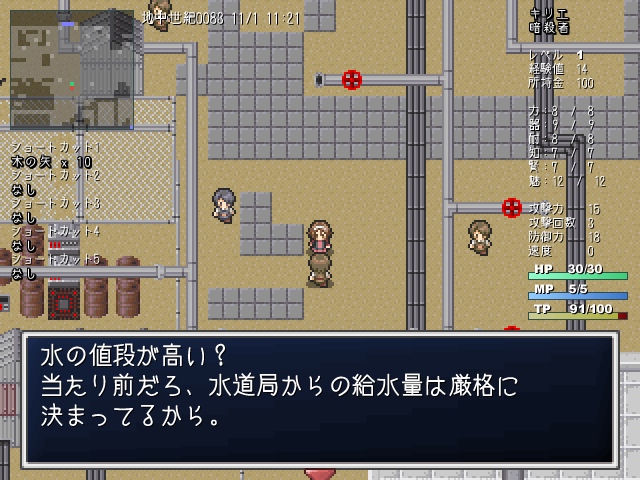

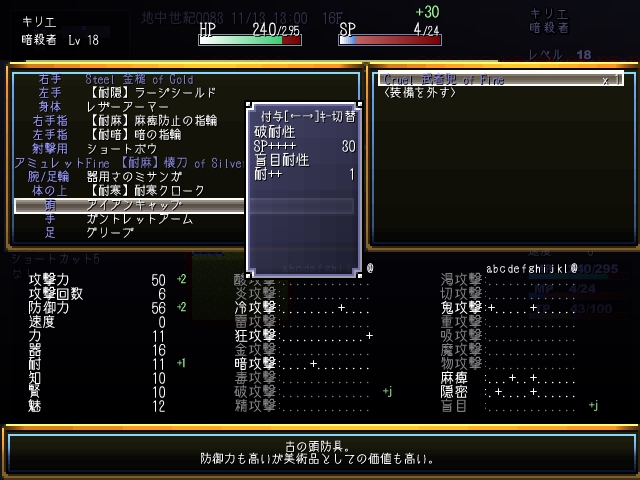

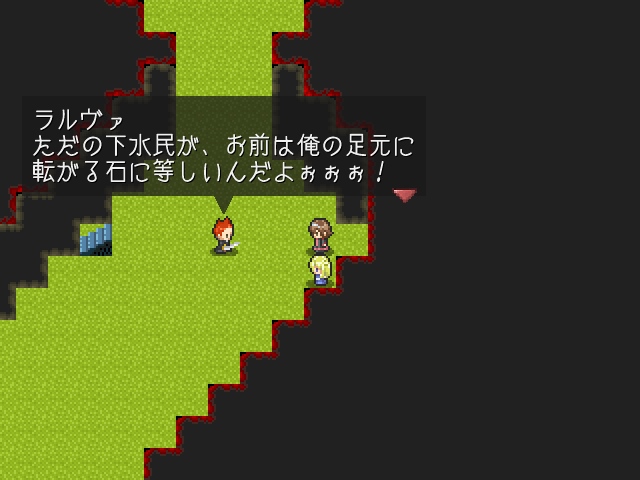

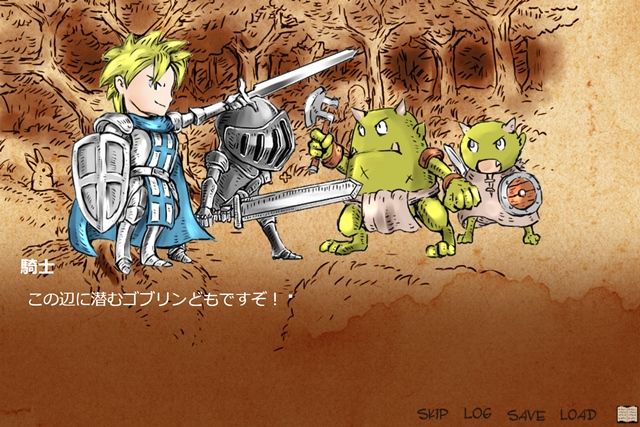

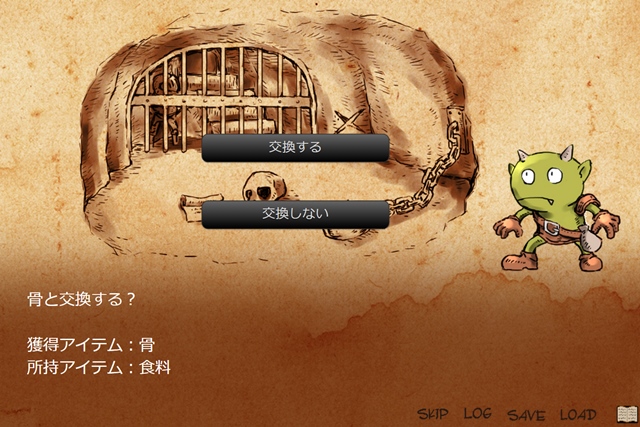

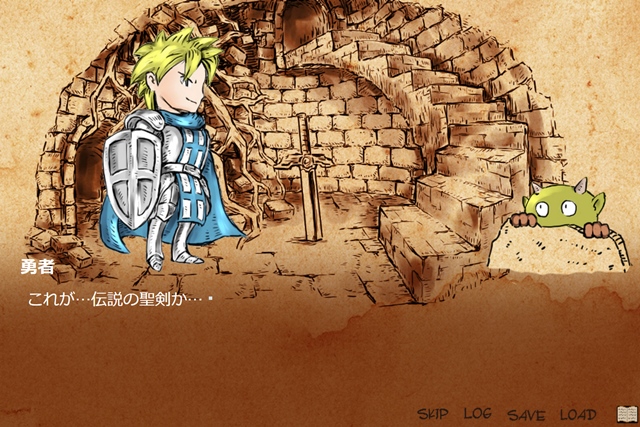

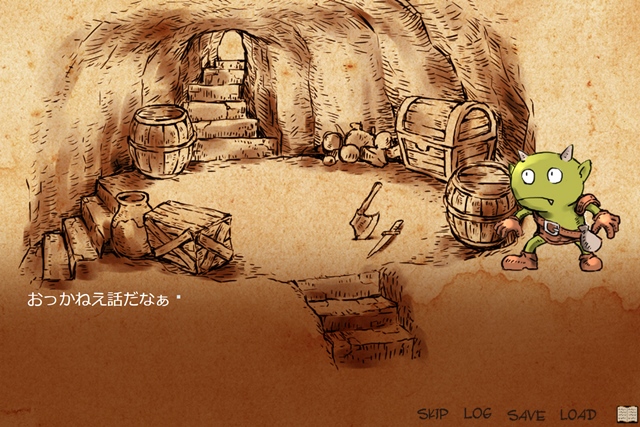

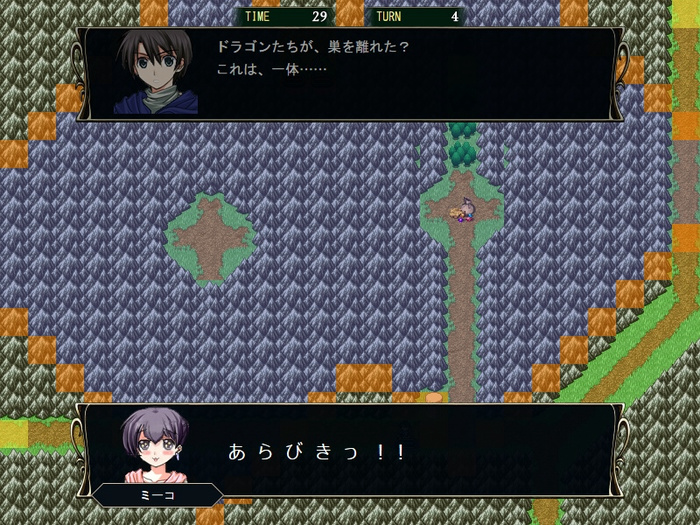

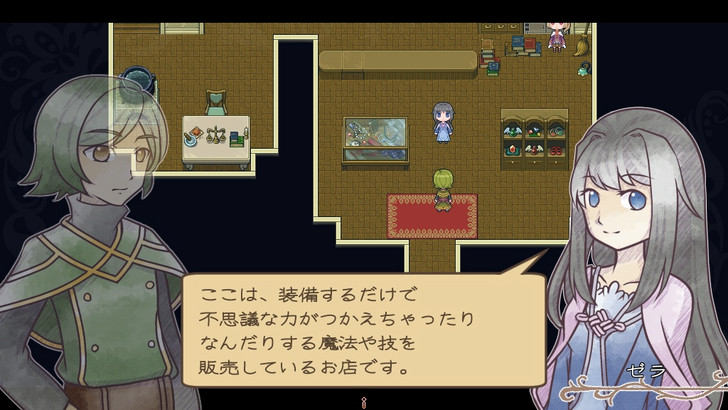

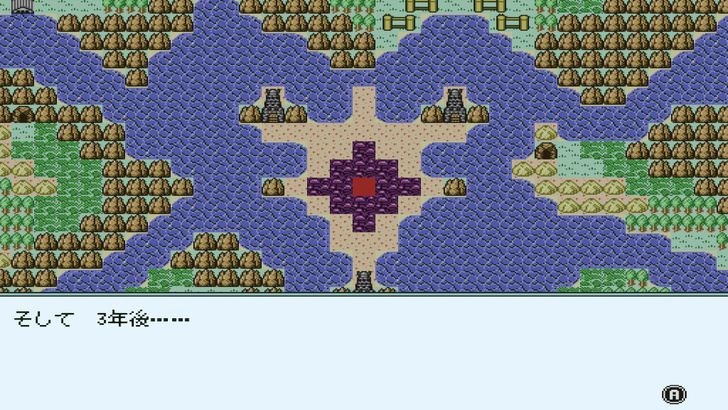

話題が逸れたが、本作はそんな作品にデラックスの名が付けられたものだ。どの辺がデラックスになっているのかは、ここまでのスクリーンショットの通りである。グラフィックのフルカラー化だ。

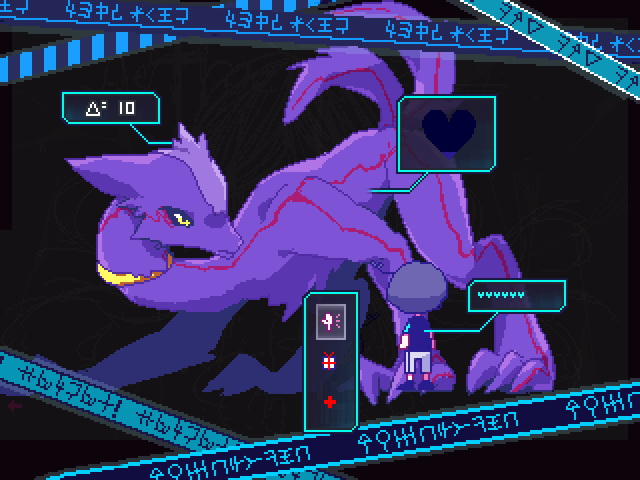

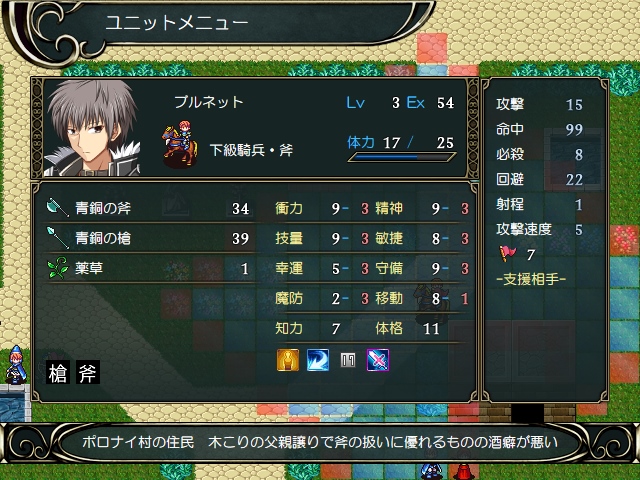

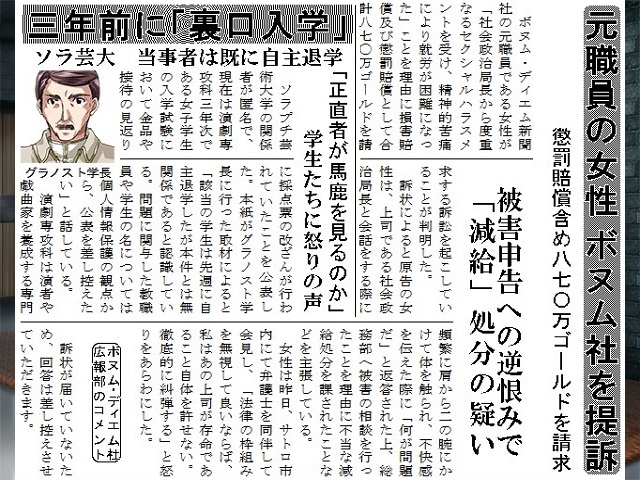

![aa_gaiden_dx_03]()

同じように最初、モノクロのゲームボーイ用ソフトとして発売され、カラー仕様のリメイク版が発売された作品と言えば、任天堂の『ゼルダの伝説 夢をみる島(ゼルダの伝説 夢をみる島DX)』がある。2019年9月20日、Nintendo Switchでグラフィックをジオラマ風に刷新したフルリメイク版が発売されたのも記憶に新しいところである。

本作はそんな同作を意識し、モノクロだったグラフィックをカラー化している。しかも、1998年発売の『ゲームボーイカラー』の発色仕様に基づき、白に少し黄味のかかっているという細かい再現まで行われている。

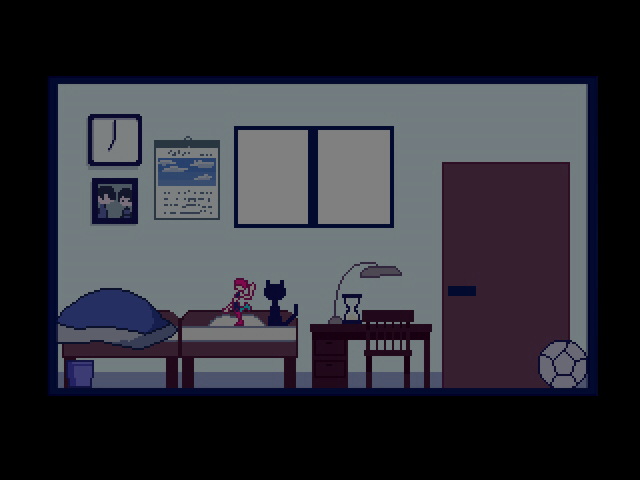

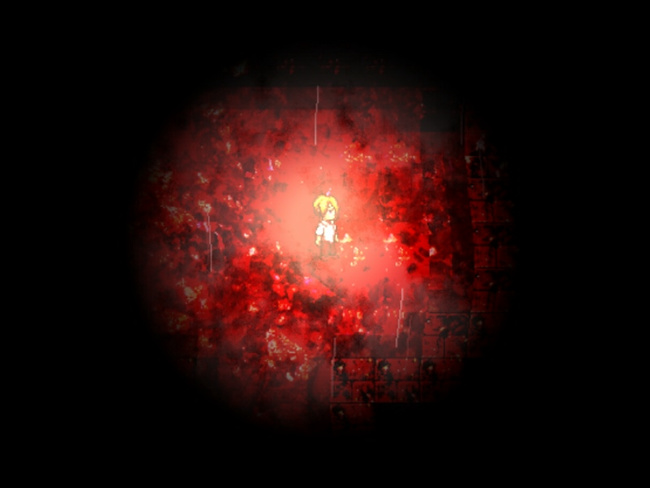

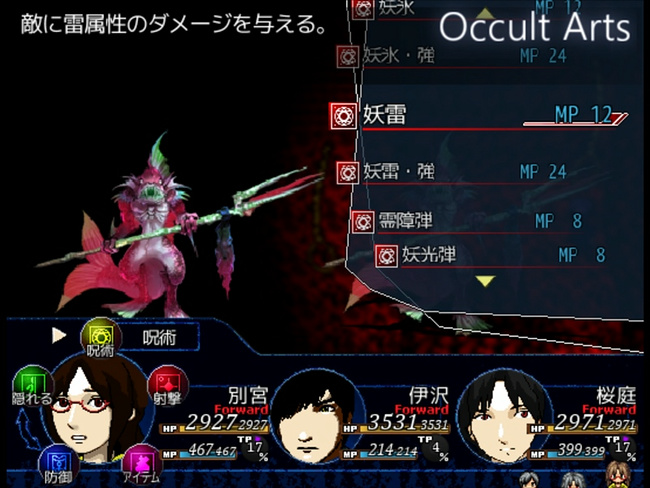

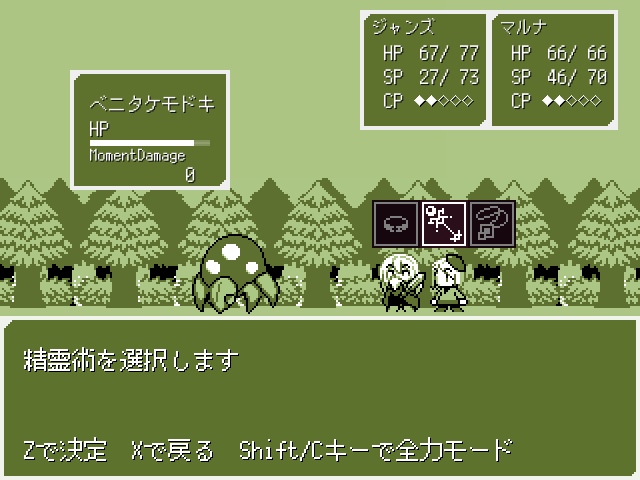

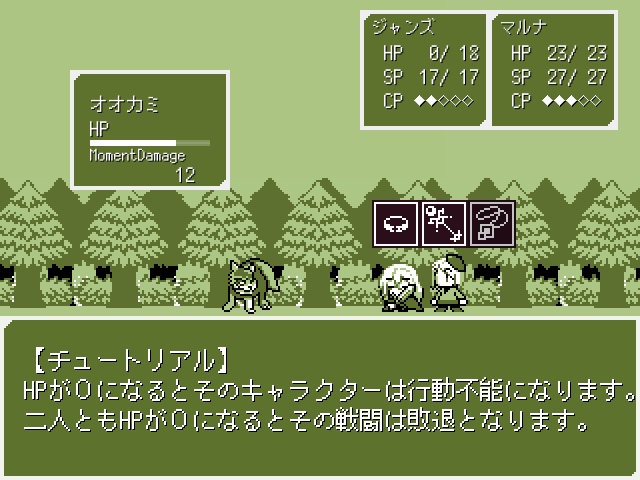

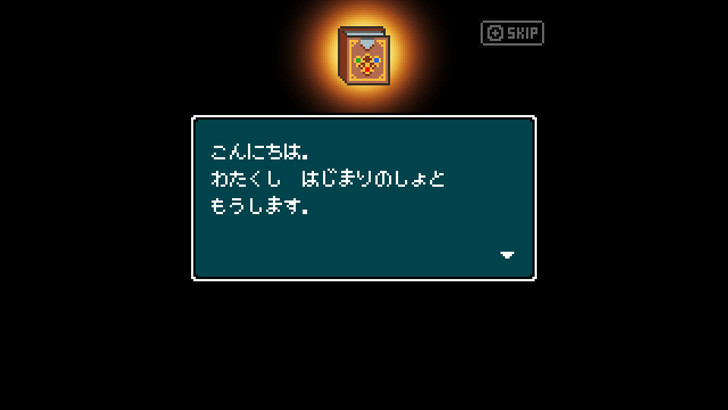

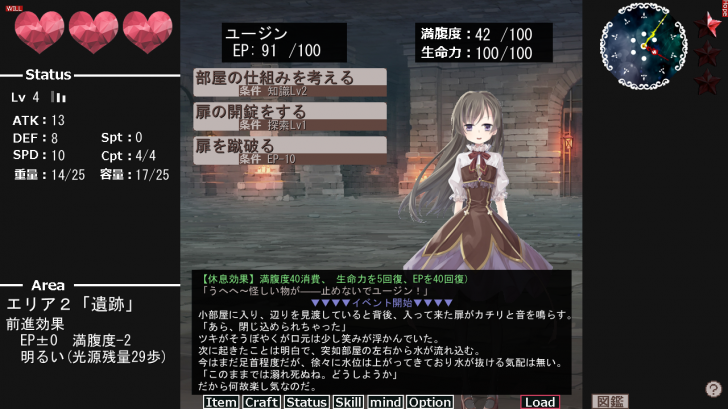

![aa_gaiden_dx_04]()

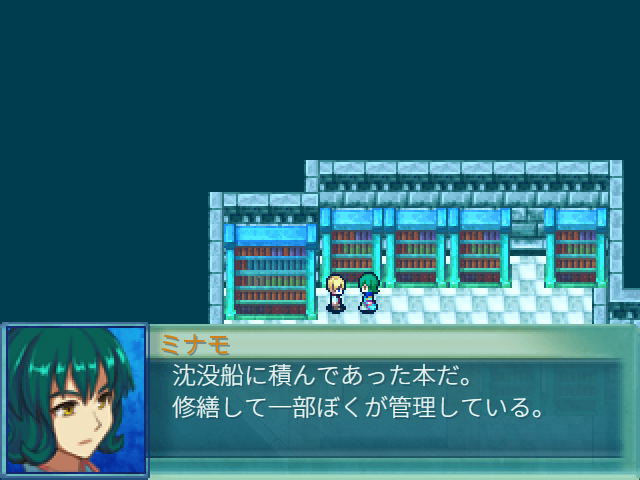

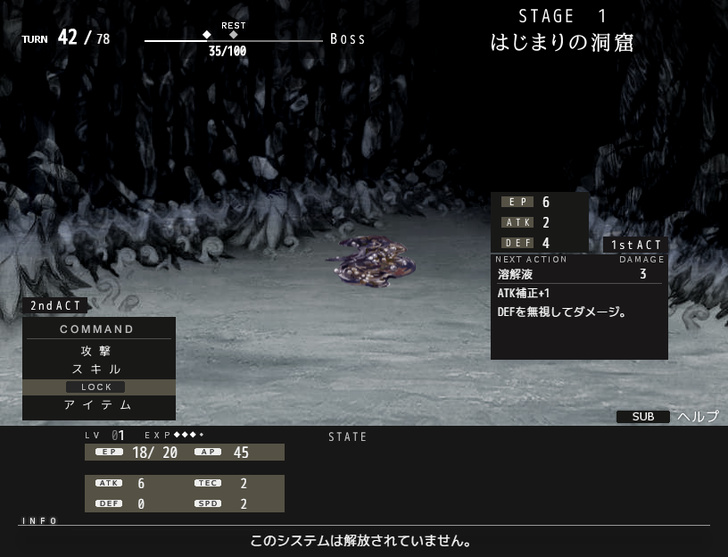

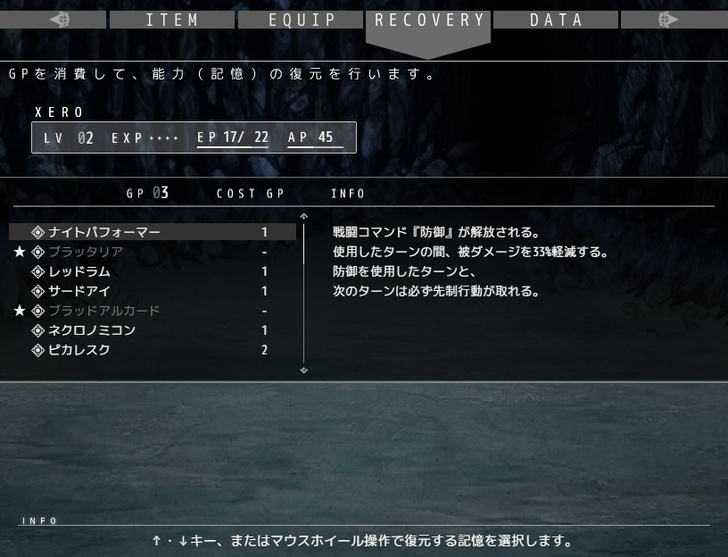

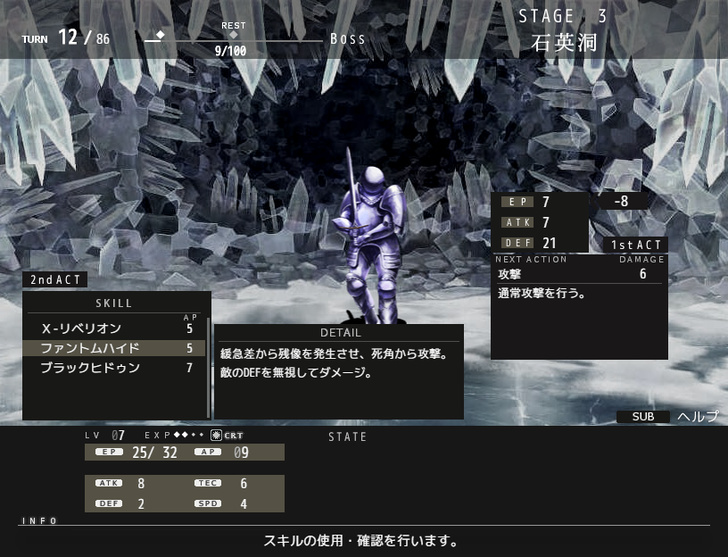

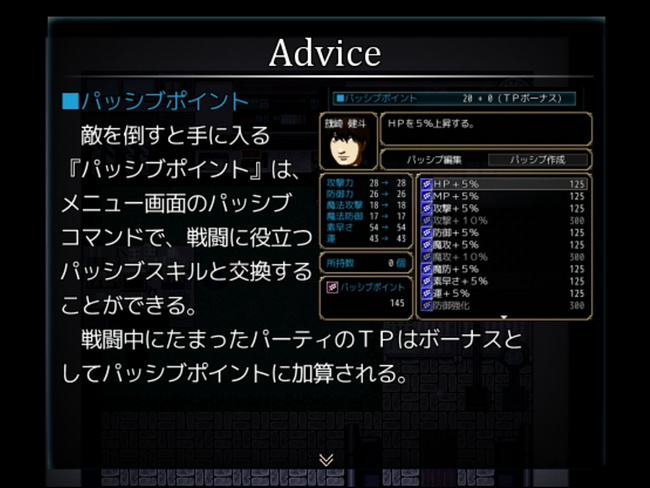

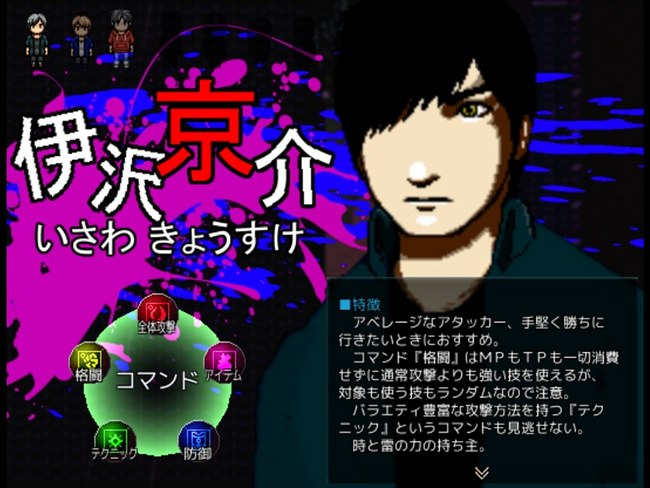

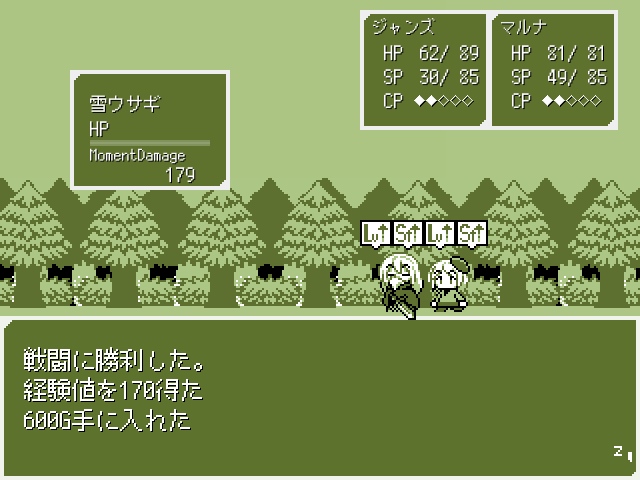

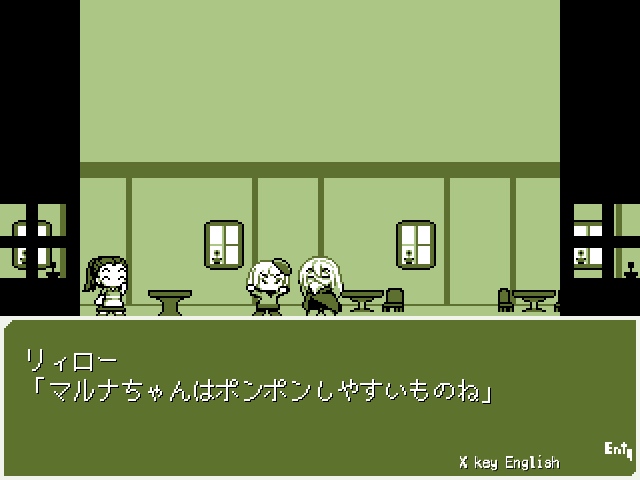

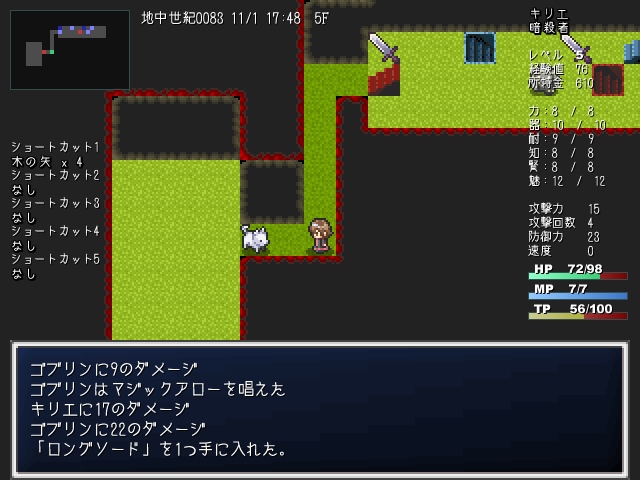

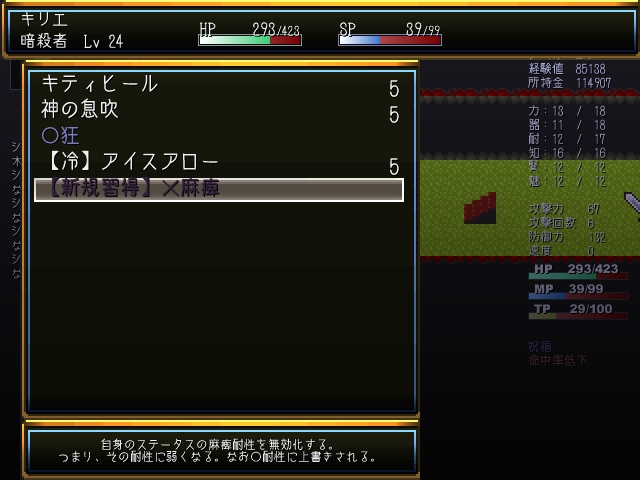

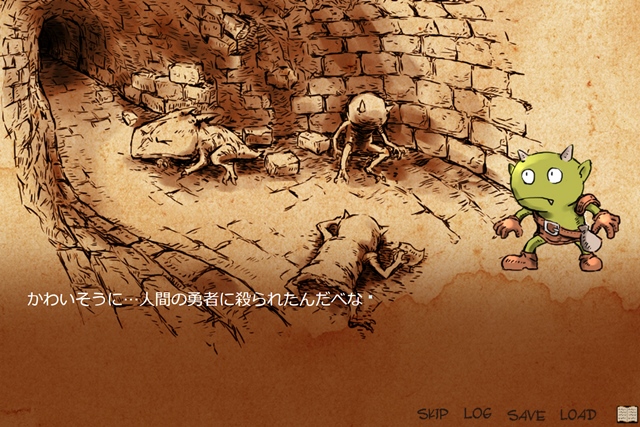

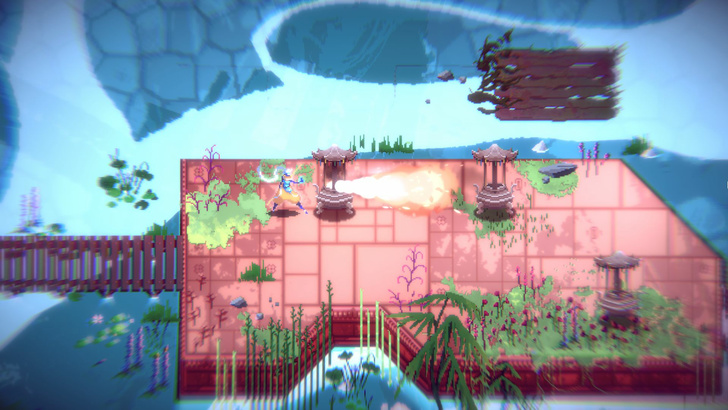

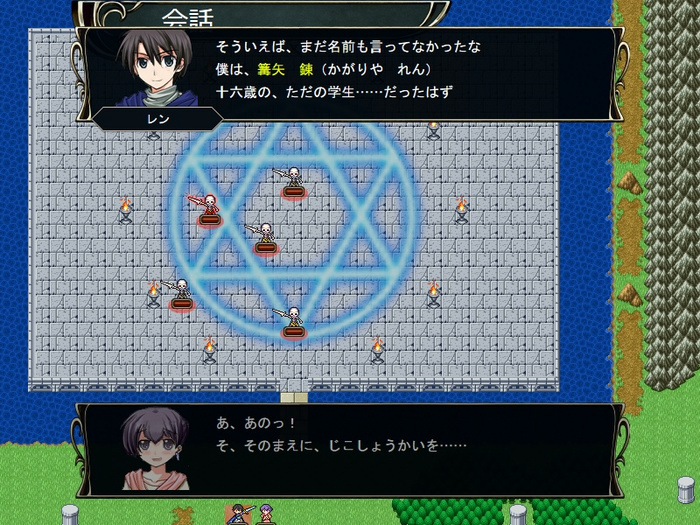

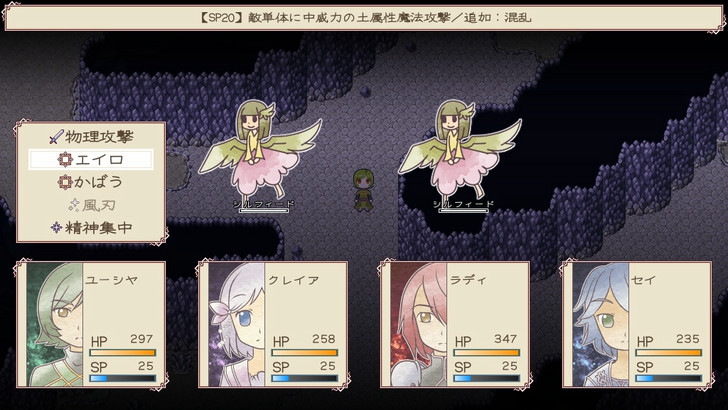

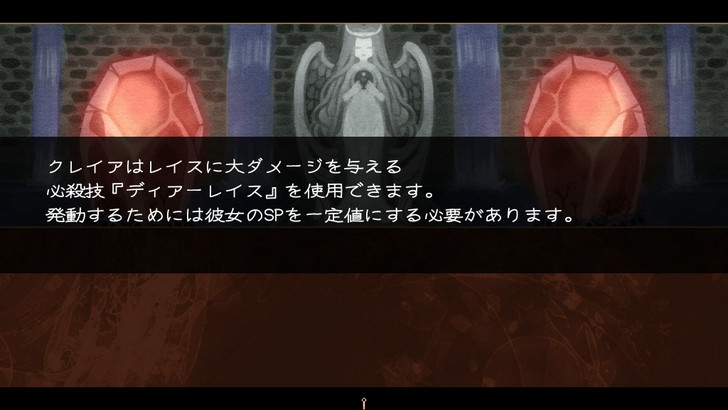

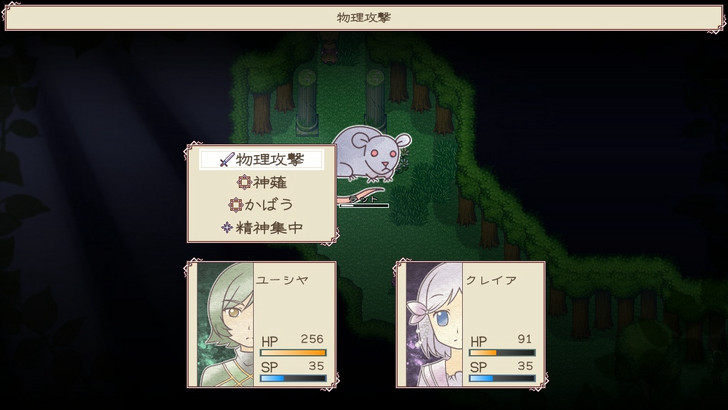

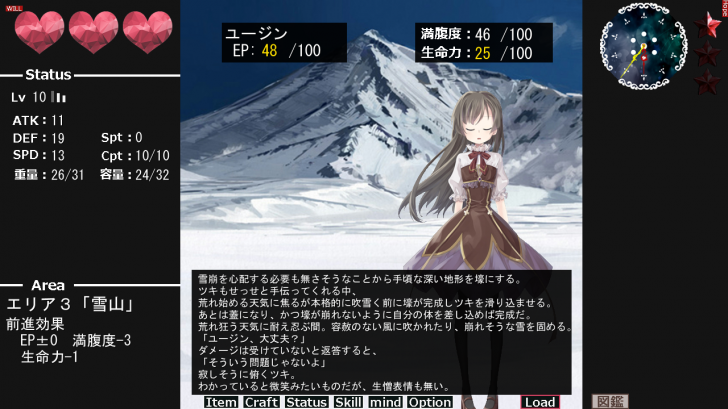

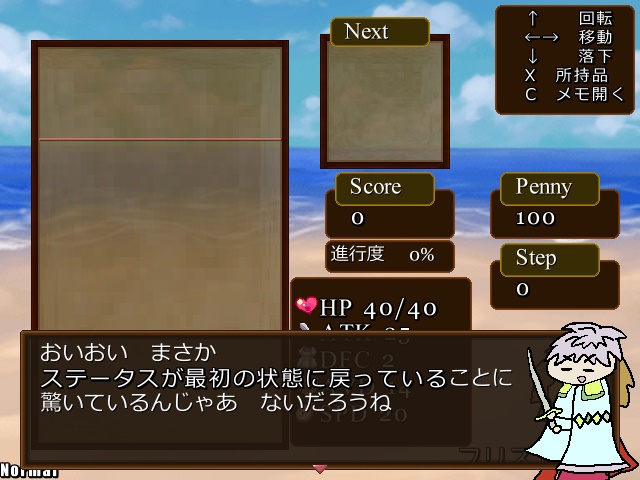

また、グラフィックについては戦闘シーンにも背景が追加。こちらはやや色数多めに描写されていて、ゲームボーイカラーの仕様から逸脱した作りになるが、このような変更が加えられたことで戦闘はより華やかに。洞窟、城内などの環境に応じて背景が切り替わる仕掛けもバッチリで、より臨場感あふれる展開が楽しめるようになっている。

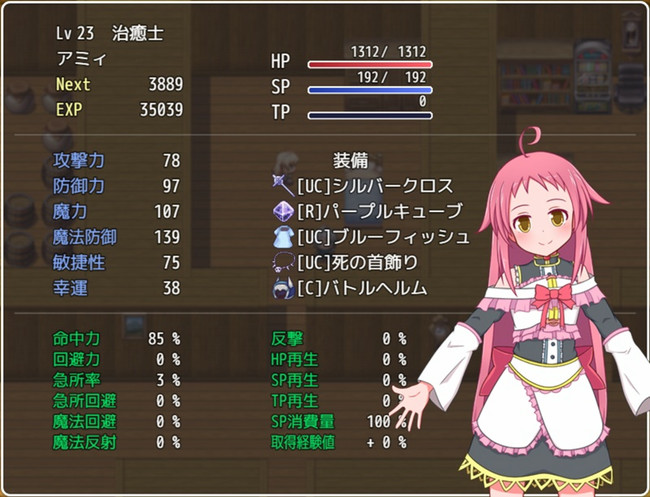

他に戦闘ではプレイヤーの移動速度も上昇し、音楽も新曲へと差し替え。また、ゲーム開始間もなくチュートリアルが挿入されるようになり、操作、戦闘の基本、「アーティファクト」なる特殊な装備品の使い方などを学んだ上で本編を始められるようになった。そして、戦闘に限定する形で2人協力プレイに対応。Nintendo Switch版はJoy-conを分け合っての「おすそわけプレイ」にも対応し、外出先でも気軽に楽しめる設計となっている。

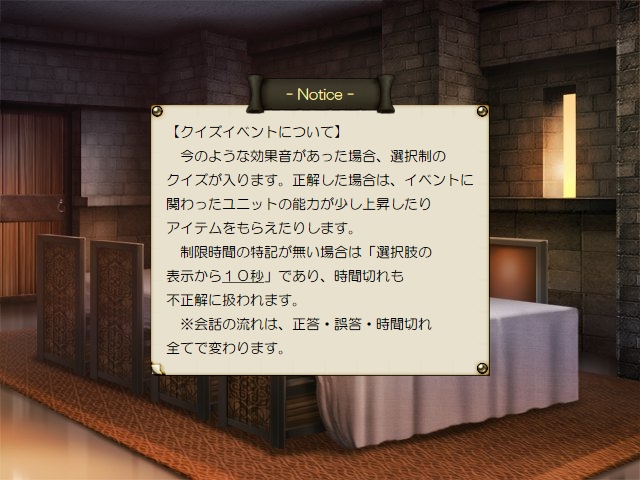

![aa_gaiden_dx_05]()

主に旧『ARTIFACT ADVENTURE外伝』の違いを中心となったが、このように基本的な内容はオリジナルと変わりなくも、グラフィックのカラー化に戦闘全般の再調整、新要素追加などにより、さらに魅力が増した作品に完成されている。Nintendo Switch版に限定すれば、テレビの大きな画面で遊べるようになったのもセールスポイントの1つだ。

全ての冒険はプレイヤーの意志のままに。

しかし、本作屈指のセールスポイントはオリジナル版と共通する自由度の高さだ。

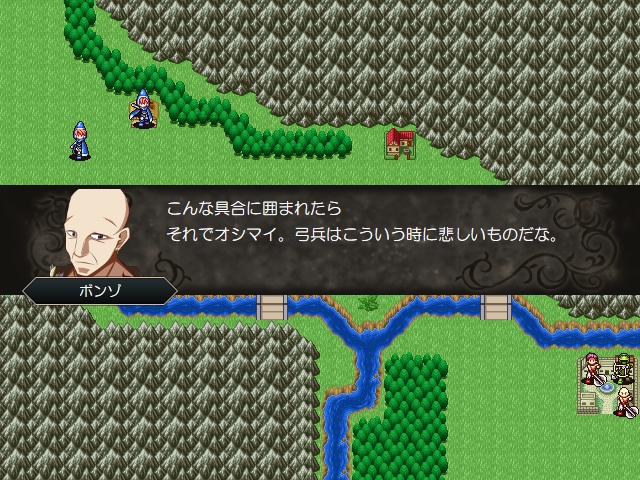

![aa_gaiden_dx_06]()

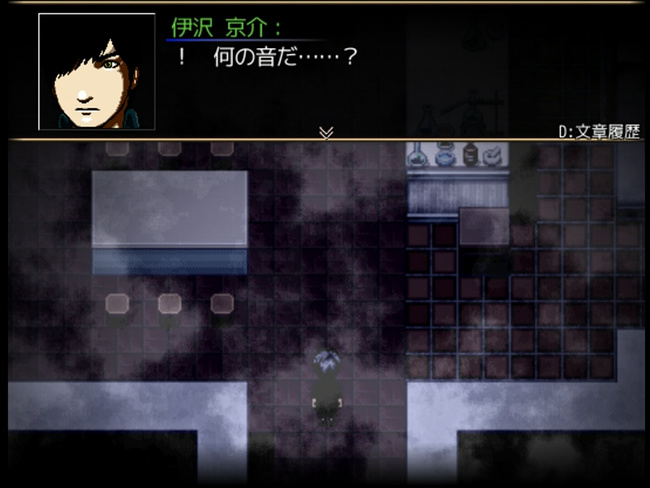

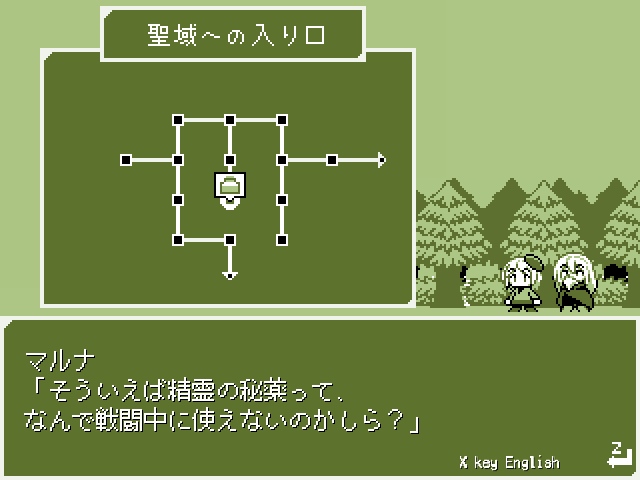

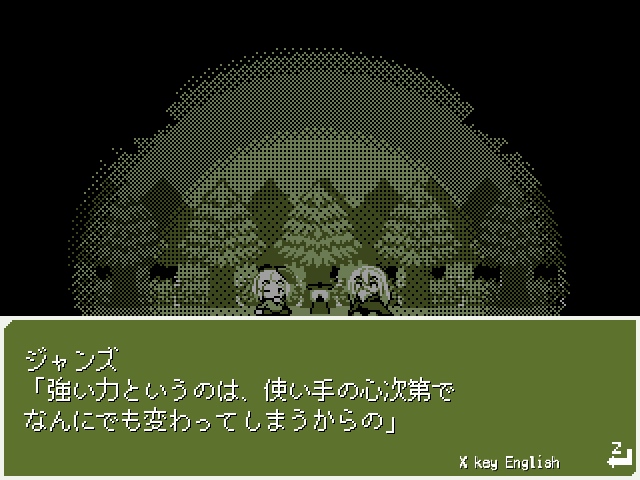

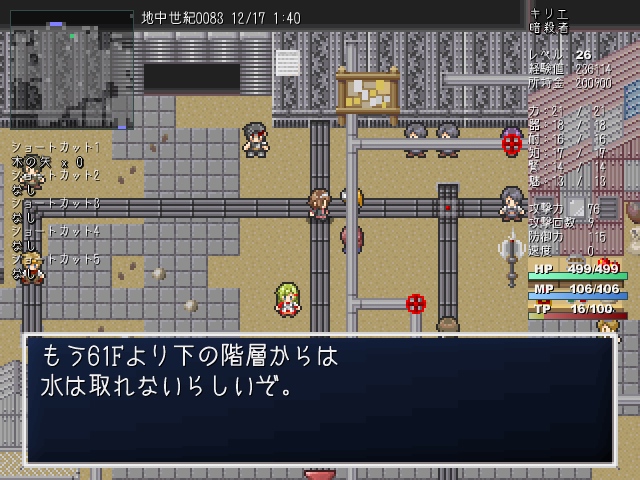

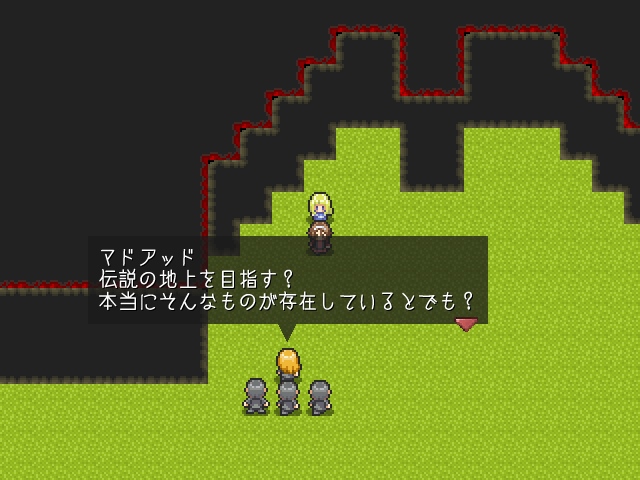

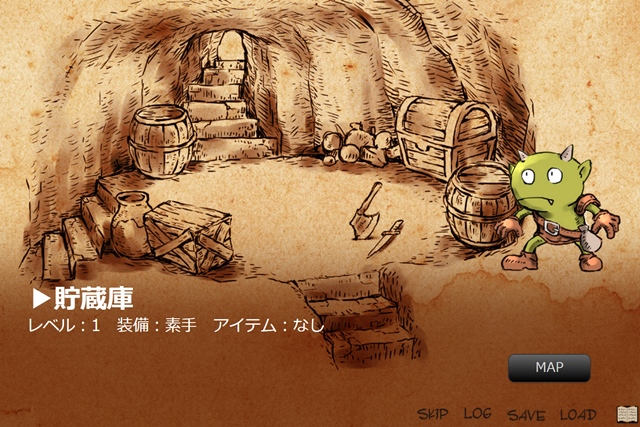

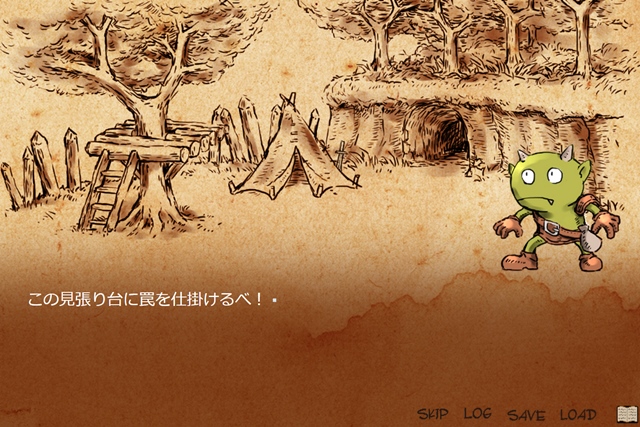

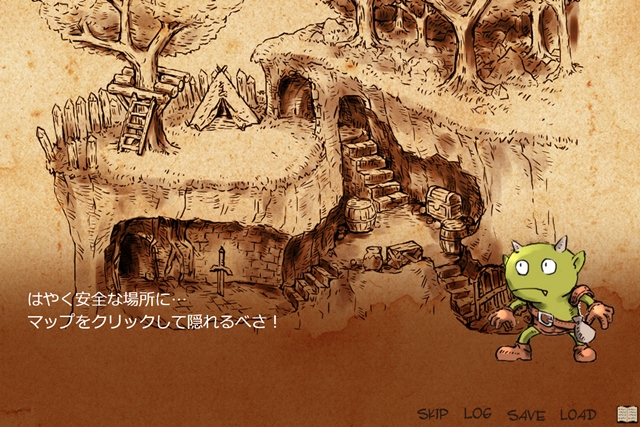

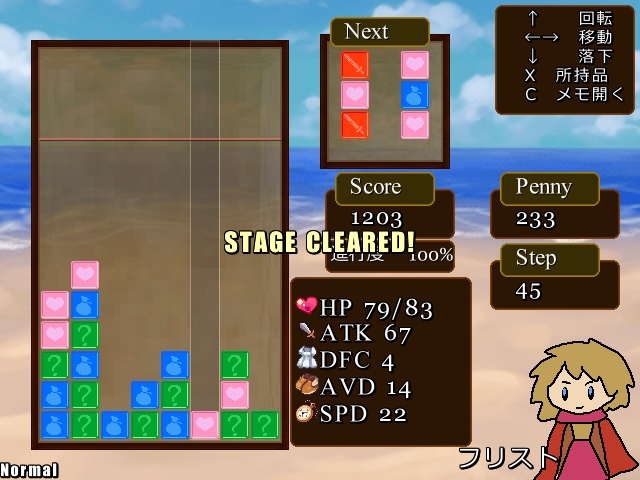

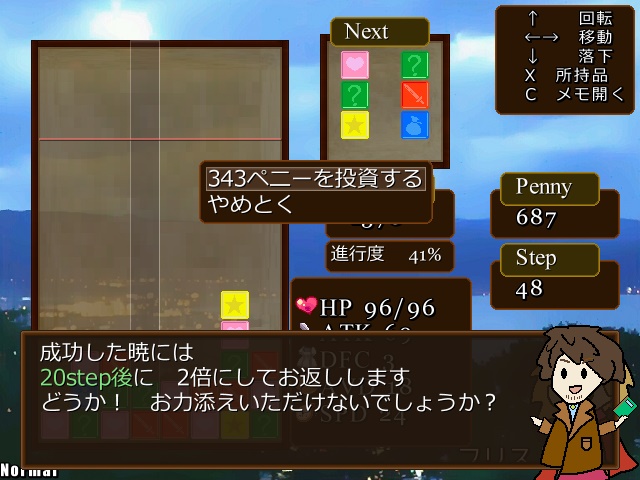

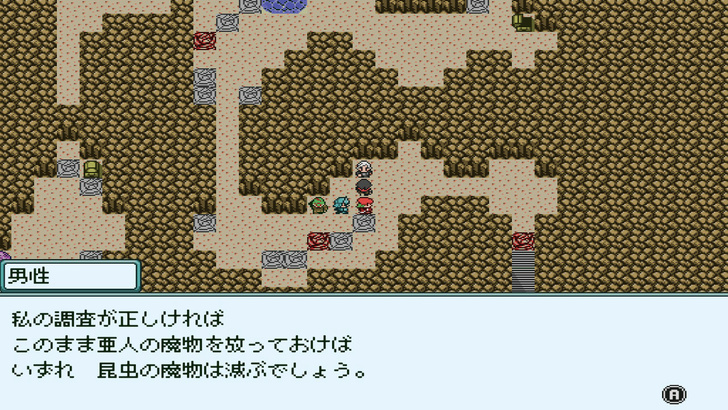

フリーシナリオ形式を採用しているだけに、どのように遊ぶかは全てプレイヤー任せ。3年後に厄災が来るから、世界を巡って問題解決に当たってくれと王様から命令が下るが、完全に無視して3年後へと飛んでも全くお構いなし。

そこから先も厄災の総本山へ突撃するも、命令を無視したなりの惨状を順に巡る道徳心のない旅に出るもよしと、プレイヤー任せ。まさに遊び方によってその人だけの物語が紡がれる、フリーシナリオの醍醐味を押さえた作りになっているのだ。

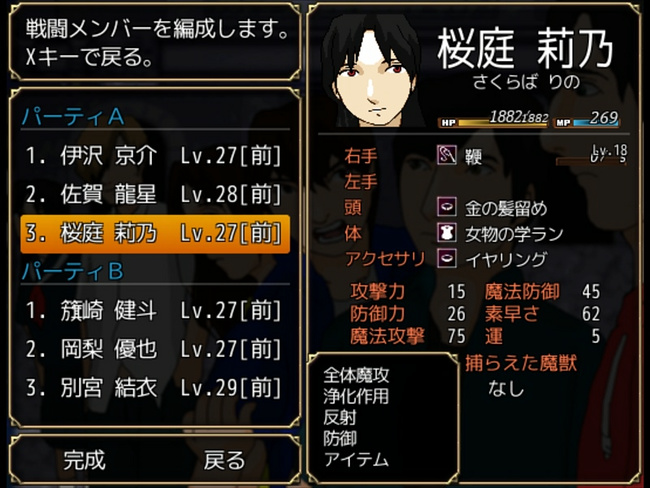

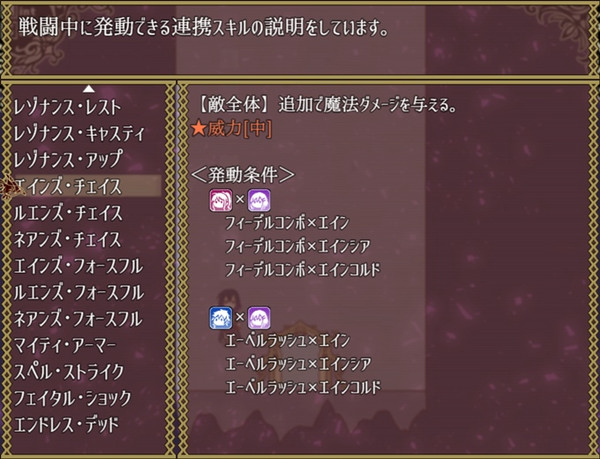

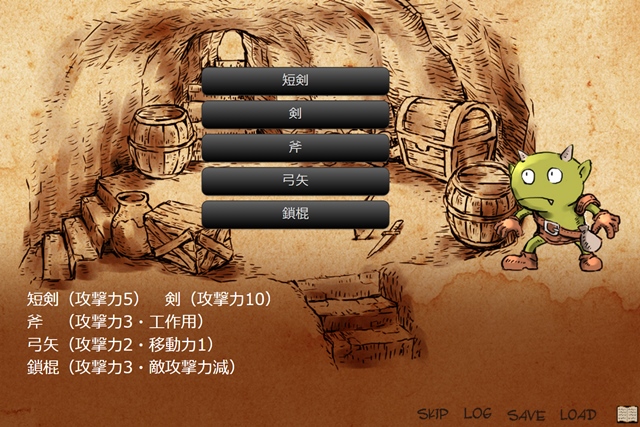

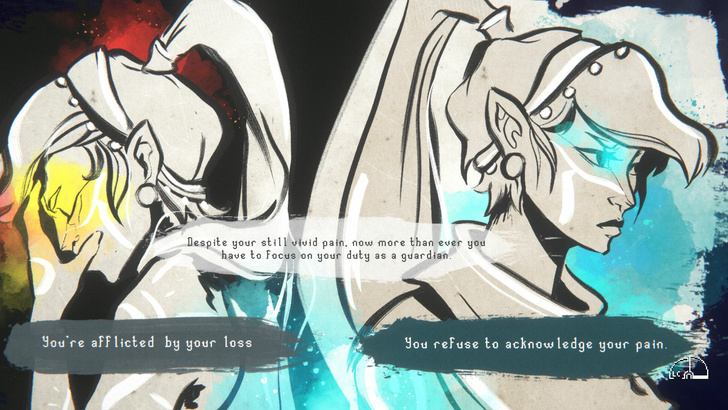

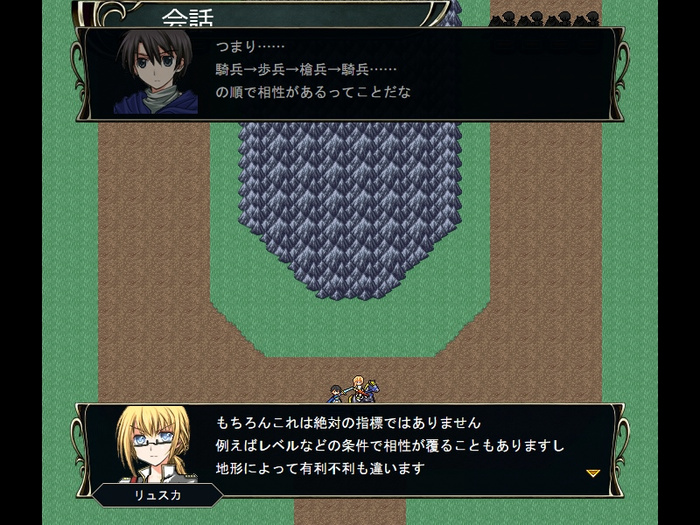

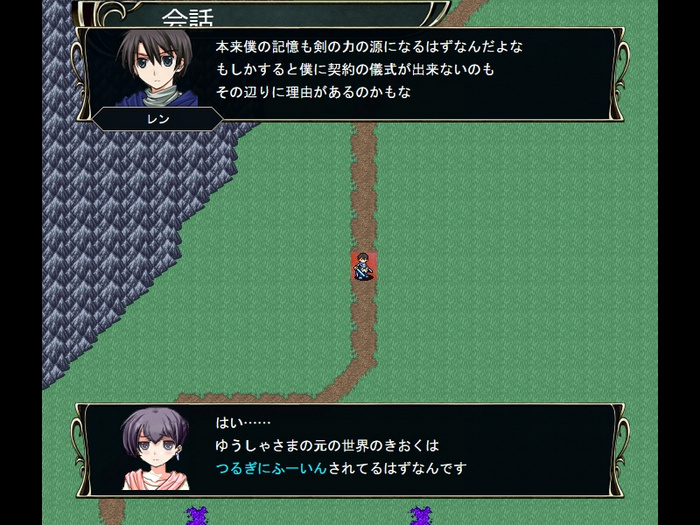

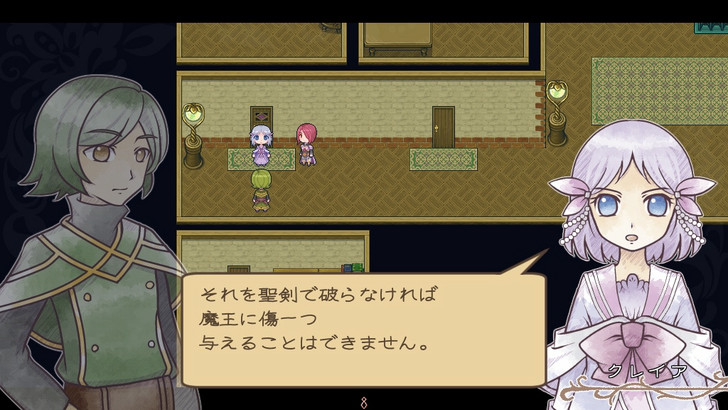

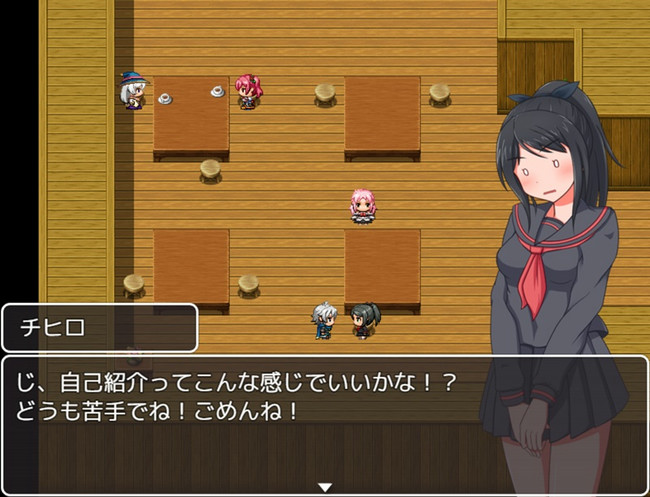

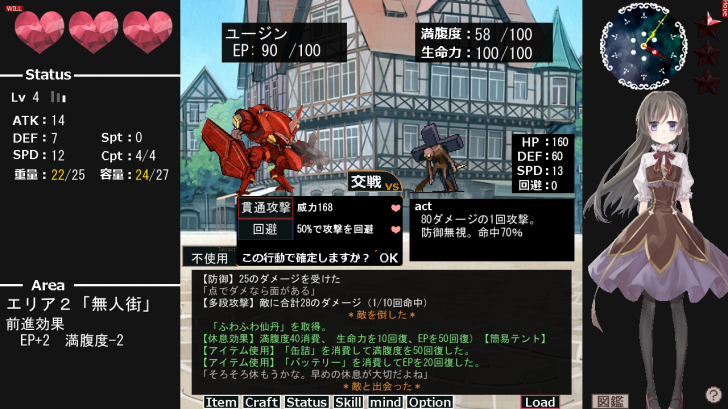

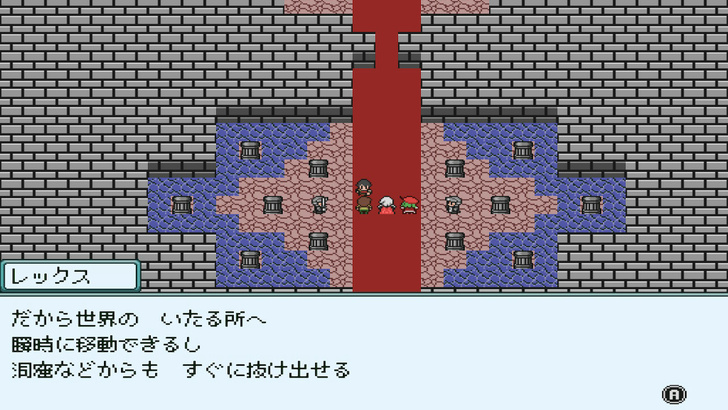

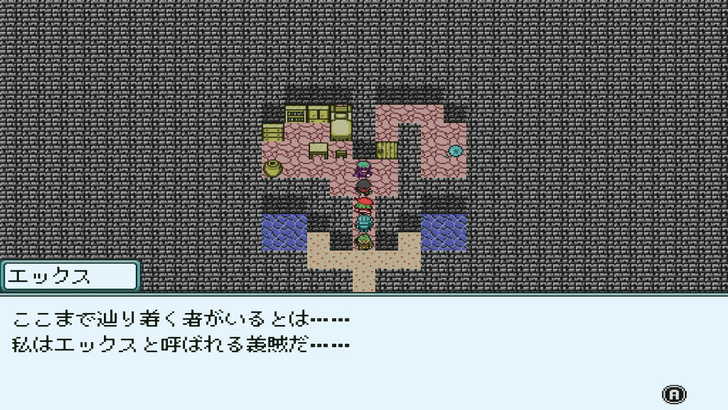

![aa_gaiden_dx_07]()

王様の命令に従った時にも様々な選択肢がプレイヤーの前に現れては、その人独自の展開が生まれる。特に最序盤に1人だけ選ぶことになる3人の仲間は、それぞれゲーム全体の難易度だけでなく、攻略法までをも一変させる特徴を持つだけあって、大いに頭を悩ませる。

戦闘面で有利に立ちたいから「ローランド」にするか、探索をスムーズに進めて行きたいから「レックス」にするか、或いは金にモノを言わせたゴリ押しを楽しみたいがために「ハーシェル」を選ぶか。

当然、最適解など存在しない。それぞれを選んだなりの物語が紡がれては、攻略もそれに応じた形になっていくのだ。

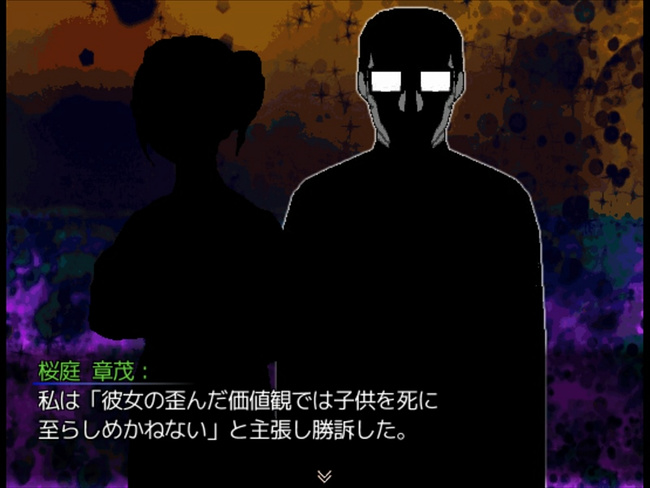

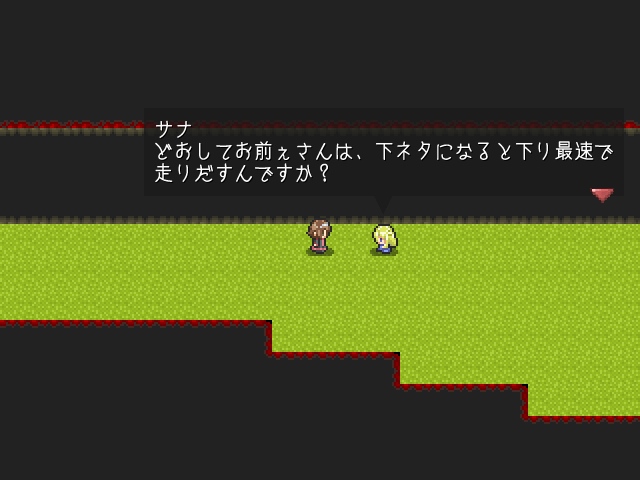

![aa_gaiden_dx_08]()

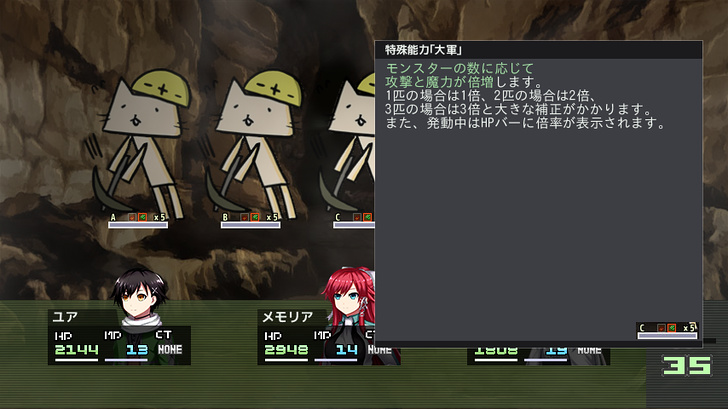

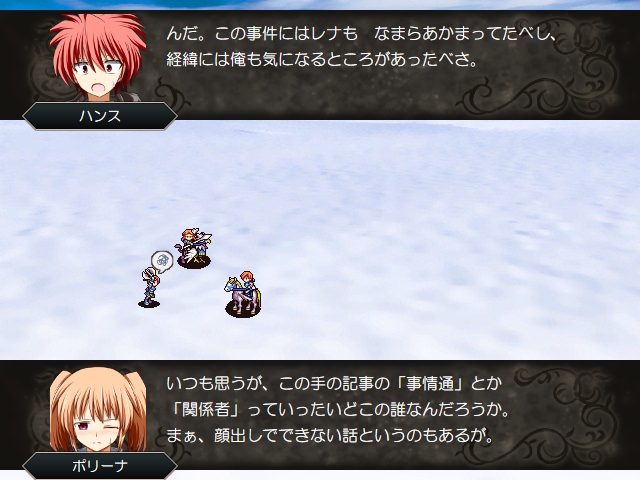

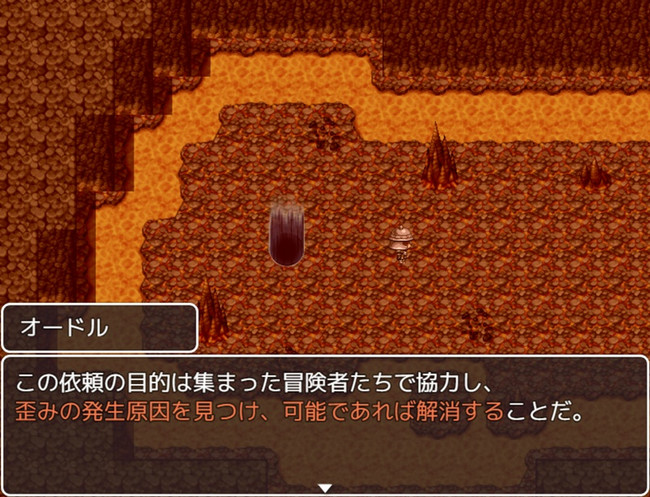

各地を訪れることで発生する「クエスト」も内容こそ、おつかい有り、目的地の探索有り、戦闘ありのRPGの王道に則ったものだが、描かれるストーリーが勧善懲悪とは言い切れないものばかり。プレイヤーに難しい決断を迫ってくる。

炭鉱が魔物の群れに支配されている。

だから、一掃するためにダイナマイトで爆破する必要がある。

だが、そうすれば村を支える財源が消失して廃村の運命を辿ってしまう。

逆に残せば残したで、魔物に襲われる危険が残る。

![aa_gaiden_dx_09]()

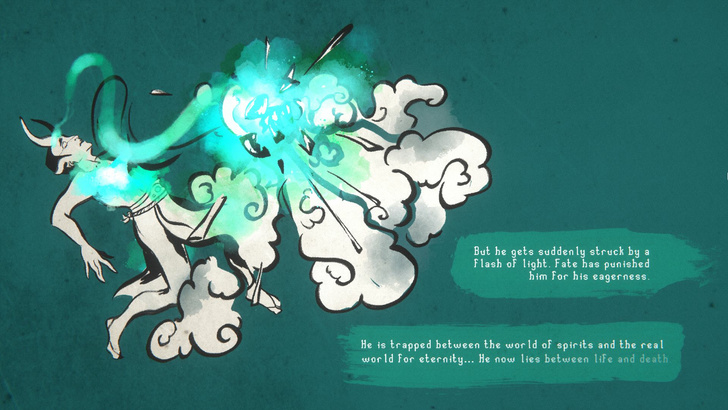

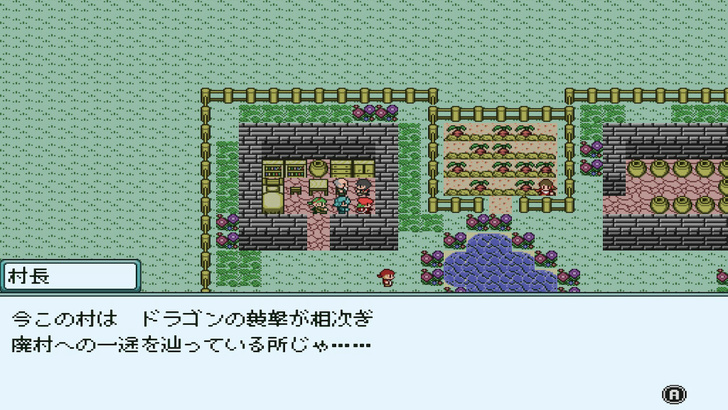

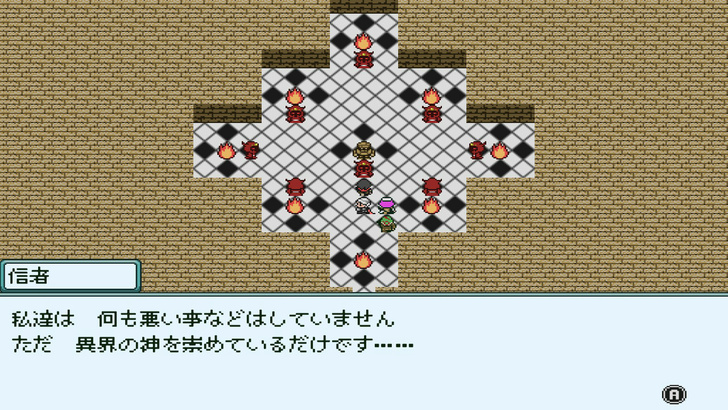

奇妙な集団が異界の神を召喚しようとしている。

ゆえに、一刻も早く部隊を突入させ、阻止しなければならない。

しかし、彼らは特に悪いことはせず、神を崇めているだけと訴える。

それでも召喚を許せば、3年後が大変になるかもしれない。

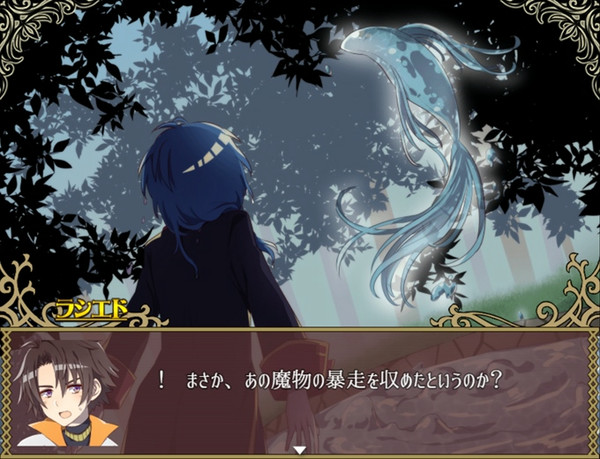

こんなの簡単に選べたものじゃないだろ……と言わんばかりの事態を前に考えなければならないのだ。そして、下した判断は3年後に結果となって現れる。その内容も意表を突くものが多く、つい「どうしてこうなった!?」とボヤきたくなるものになっている。

![aa_gaiden_dx_010]()

言うまでもないが、先の2つは全体の一部だ。他にも数多くの頭を悩ますクエストと選択肢が登場する。中には「これしかないだろ」という、最適解が分かりやすいものもあるのだが……これ以上は直接、ご覧いただきたい。

この世の無常みたいなものを思い知らされるかもしれない。

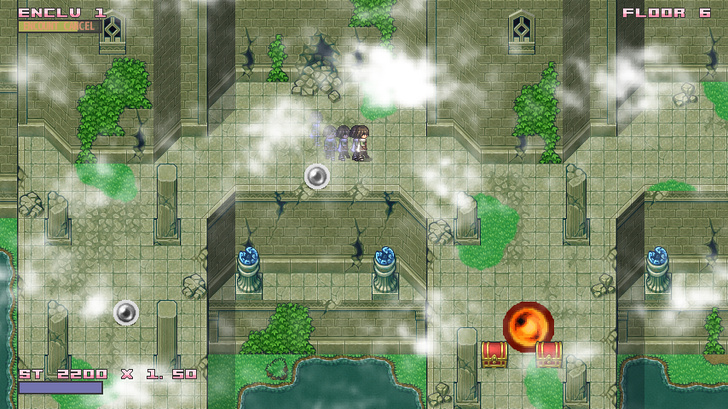

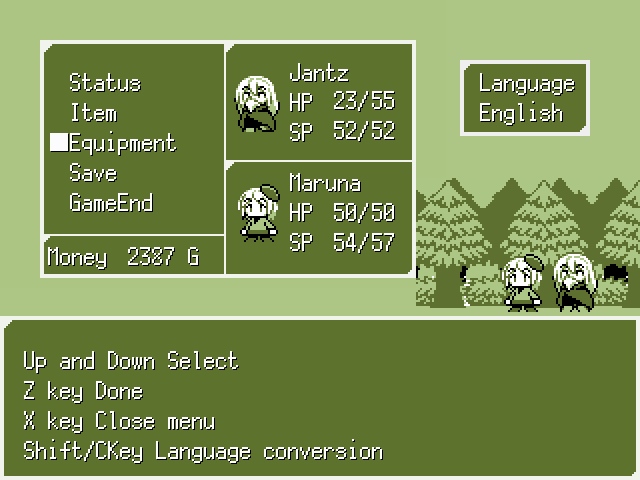

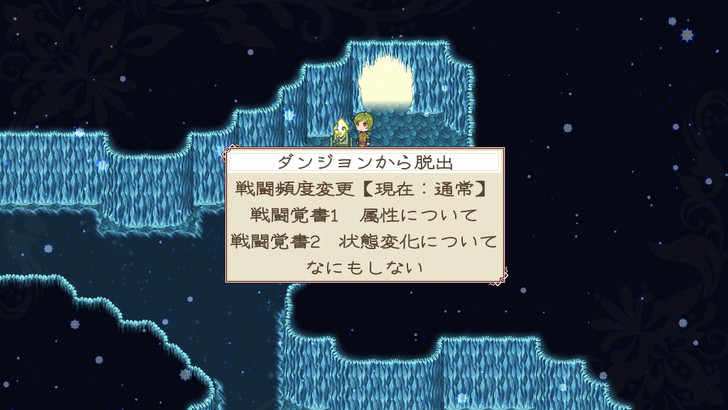

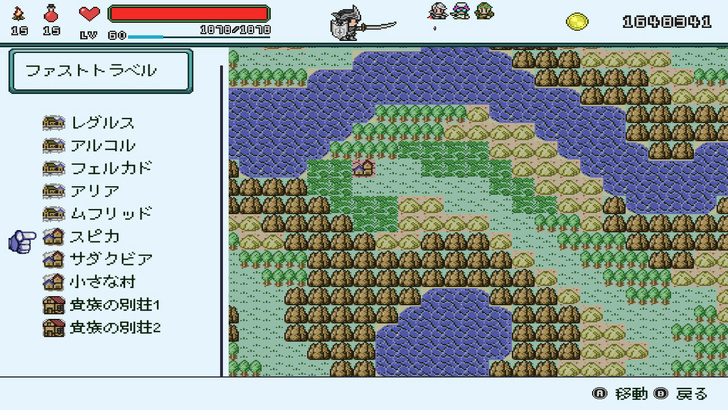

これら以外に自由度に関してはフィールドマップが非常に広く、最初からほぼ全ての街へと行ける大らかさが異彩を放つ。さらに探索の手間になったり、負担をかけすぎないよう、オープンワールドを採用したゲームでお馴染みの「ファストトラベル」機能も搭載。1度でも訪れたことのある街なら、メニュー画面から瞬時に近場まで移動できるのが嬉しい。

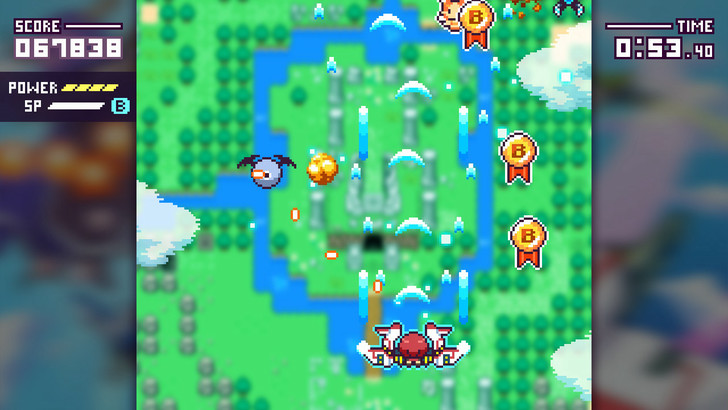

![aa_gaiden_dx_011]()

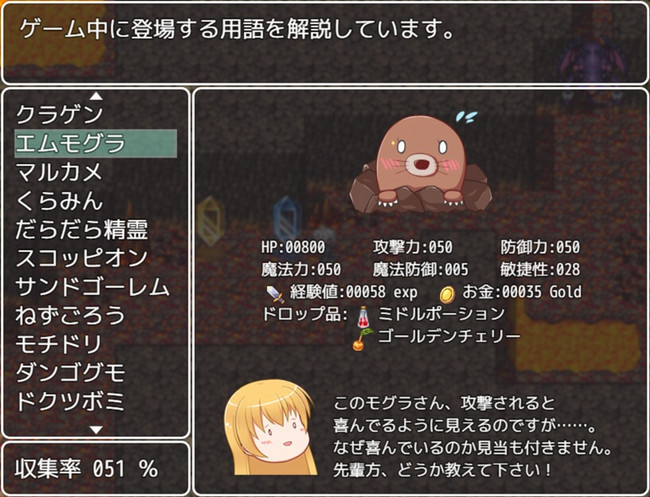

戦闘もマップ上に置かれた「クモの巣」をチェックすると発生する任意式なのが良心的。しかも、「種火」というアイテムを使えば、対象を焼き払ってスキップすることも可能。件のアイテムも比較的に手に入りやすいので、やりようによっては戦闘を最小限に抑えた探索も決め込めるのだ。

とにかく、全てが自由。ストーリーも決断次第で大きく変わる。攻略法だって人それぞれ。

多種多様な遊び方が許された、本当に大らかなRPGになっているのだ。

![aa_gaiden_dx_012]()

特にRPGのストーリーに対し、プレイヤーがあらゆることに参加できるのが最も面白いと豪語してやまない方には辛抱たまらない内容と言えるだろう。昨今はストーリー性を重視した作品が多くて……と、不満を持つ往年のプレイヤーにもドンピシャ。細かいシステムや作りには今っぽさはあるが、その自由度の高さには確実に琴線を刺激する。

少しでも、それらに興味が湧いたのなら、すぐにでも突撃しよう。Nintendo Switch、Windows PC、どちらでも良しだ。心揺さぶる冒険が待っている。

自由と決断が全てを決める、多彩な冒険壇を紡げ

ボリュームも早めの進行なら5~6時間、じっくり行けば10~15時間ほどと、プレイヤーの遊び方次第で変動。物量的には中編の趣だ。

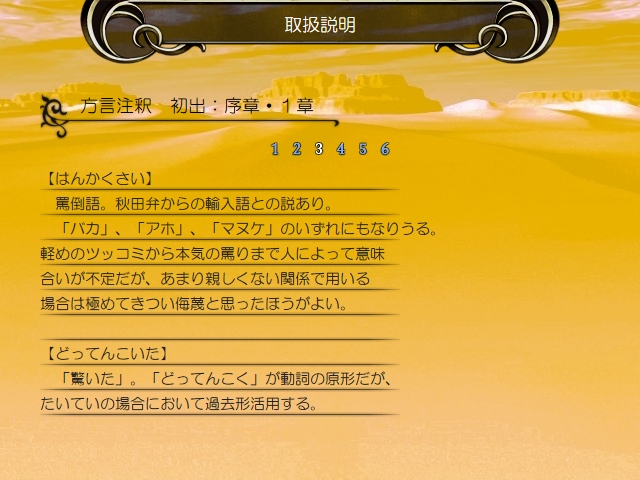

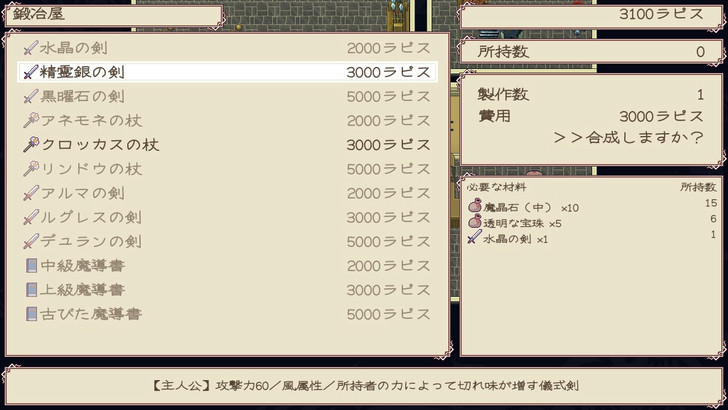

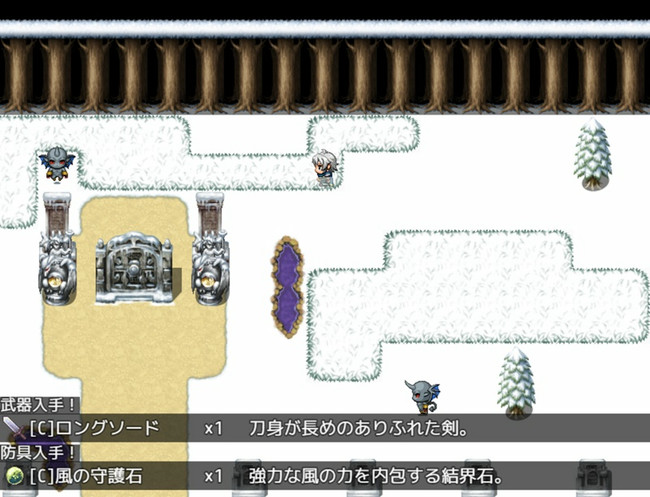

![aa_gaiden_dx_013]()

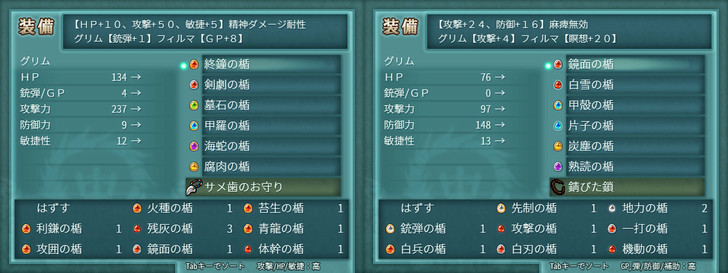

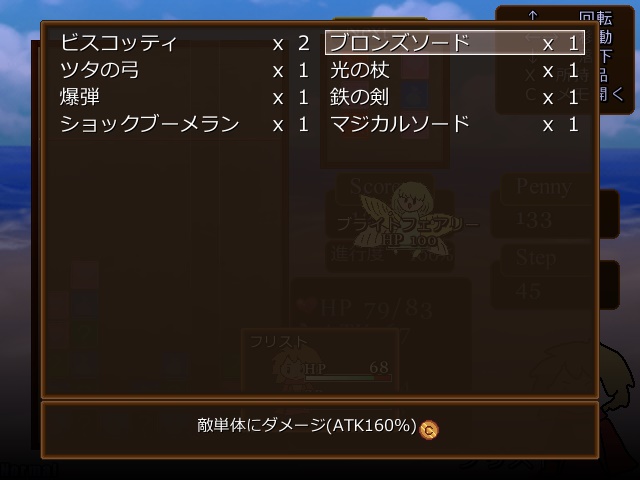

ただ、クエストの全容を確かめるとなれば、2周目以降のプレイは必須。最終的には3倍以上の時間を要する形にすらなり得るので、相応の満足感を得られるはずだ。クエストのみならず、各地に隠された「アーティファクト」の回収、あちこちに出没した「渦」を潰すと言った寄り道要素も豊富。前者はかなりの数が用意されているので、完全な一掃を目指すだけでも本編以上の時間を要することになる……かもしれない。

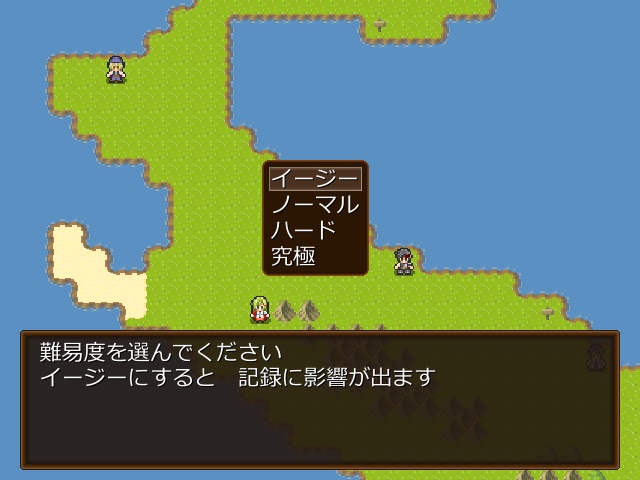

難易度も遊び方次第で変わるバランス。ただ、ボス戦に関しては、3年後の世界での急な難易度上昇が少し引っかかる。具体的にはアクションゲームのように、激しい攻撃を掻い潜って隙を突いていく立ち回りが要求されるようになるのだ。そのため、苦手意識があるプレイヤーは面食らいやすい。特に最終ボス直前の数体は、もう少し加減しても……と思うばかりだ。一応、事前準備がちゃんとしていれば、勝機はあるバランスになっているが。

![aa_gaiden_dx_014]()

難点ではNintendo Switch版に限定されるが、携帯モードだと全体的にグラフィックが一気に縮んでしまう関係で視認性が悪化するのも気になるところだ。ズームモードでもあれば話は違ったのだが、残念ながら未実装。

些細な部分だが、各クエスト3年後のストーリーがアッサリ気味だったり、ゲーム起動時に長いロードを挟むのも気になる所ではある。

![aa_gaiden_dx_015]()

とは言え、フリーシナリオを売りとしたRPGとしては非常によく出来ていて、ジャンル好きを唸らせるフィーチャーが盛り沢山の作品に完成されている。ちょっとした小ネタだが、かの名作インディーRPG『Undertale』の作者Toby Fox氏のメッセージのほか、同作の”あのキャラクター”をモチーフにした装備が用意されているのも見所だ。

![aa_gaiden_dx_016]()

まさに自分だけの冒険と物語が楽しめるRPG。グラフィックに音楽、そしてシステム。どれかひとつに強烈な魅力を感じたのであれば、多くは言わない。この自由と決断の冒険の旅を楽しんでみて欲しい。

その先、どんなストーリーを紡ぐかは……己が意志のままに。

[基本情報]

タイトル:『ARTIFACT ADVENTURE 外伝 DX』

制作者: bluffman games(販売:room6、PLAYISM、Gamera Game)

クリア時間: 5~15時間

対応OS: Nintendo Switch、PC(Windows)

価格: ¥1,000(Nintendo Switch)、¥980(PC)

備考: 12歳以上対象(CERO:B)

購入はこちらから

※Nintendo Switch版

https://ec.nintendo.com/JP/ja/titles/70010000018448

※PC(Windows)版